車のエンタメ

更新日:2025.11.11 / 掲載日:2025.11.10

走り屋たちの夢の跡 オレたちのクルマ、今昔物語。 〜後編〜

80〜90年代のスポーツモデルは、販売が終了して長い年月が経っても語り継がれる名車揃い。

個性が際立ったデザインとダイナミックな走行性能を備え、老いも若きも魅了した。

そんな究極の多様性に満ちたクルマの世界を、懐かしみながら、現代のクルマとともに覗いてみようではないか。

構成・文/フォッケウルフ、イーグル

撮影/茂呂幸正、木村博道、渡部祥勝

(掲載されている内容はグー本誌 2025年11月発売号掲載の内容です)

前編はこちら https://www.goo-net.com/magazine/cartopic/entertainment/268224/

当時、盛り上がっていた「オレたちの道」はどうなっているの?

あの“聖地”は今?

“走り屋”が多く見られた80年代や90年代。峠や埠頭には多くのギャラリーが集まり、活気に

あふれていた。そこで、関東と関西で当時人気だった場所を訪れ、現在の様子を確認してきた。

撮影/渡部祥勝

(掲載されている内容はグー本誌 2025年11月発売号掲載の内容です)

まずは……関東編

大黒パーキングエリア

変わらずクルマ好きが集う。違うのは外国人の数

横浜ベイブリッジの開通とともに開業した大黒PA。世はバブル真っ盛り。まずはデートスポットとして人気を博し、90年代半ばからクルマ好きが集まるようになった。週末の夜は大渋滞で入場できない……なんてこともざらだった。そんな盛況ぶりで、愛車と一緒に仲間と集う若者たちがあふれ、自慢のクルマを囲んで大いに盛り上がっていた。

現在でも週末になると、スポーツカーが夕方から集まりだす。ときには混雑やマナーの悪さから通報が入り、閉鎖になることも。そして、なにより驚かされるのが外国人観光客の多さ。彼らはGT-Rをはじめとした日本車を見に訪れている。週末は外国人だらけ……それが今の大黒PAだ。

あちらこちらでクルマにカメラを向ける外国人の姿が。注目度が高かったのはR34 GT-R。映画やゲームをきっかけに存在を知った人が多いようだ。

大垂水峠

関東で有数の走り屋の聖地だった

東京都八王子市と神奈川県相模原市の境にある峠。80年代後半から90年代前半頃は、人気マンガの影響もあり、週末の夜になると大勢の走り屋とギャラリーで峠が埋め尽くされた。道中にあった旭山ドライブインの駐車場にはたくさんのバイクやクルマが並び、ギャラリーが走り屋たちの攻めた走りを眺めていたという。

当然、事故が多かったため、警察は取り締まりを強化。それでも来る走り屋とのイタチごっこの末、多くのカーブに赤い段差舗装が施された。今では30㎞/h制限の静かな峠道となっている。

当時は週末になると訪れるギャラリーとクルマがあまりに多すぎて渋滞が発生。走ることができないといった1コマも。「いろりの里 ごん助」は当時から変わらず営業する食事処だ。

道志みち

クルマだけでなくバイク乗りにも人気の道

道志みちは、神奈川県相模原市から山梨県富士吉田市までをつなぐ全長約60㎞の峠道。カーブやアップダウンの多い道は、クルマやバイクの走り屋たちに好まれた。当時を知るカメラマンによると、今と比べて道幅が狭かったため、気がつくと攻めた走りの車両にパッシングされることも度々で、ハザードを出してよく道を譲っていたという。今では道路の整備が進み、だいぶ走りやすくなっているが、所々で当時の面影を感じさせる場所も点在している。

宮ヶ瀬ダム&ヤビツ峠

ドリフト走行が後を絶たなかった危険な道は健在

神奈川県愛甲郡愛川町にある宮ヶ瀬ダムは2000年12月に竣工。大規模なダム工事にあたり、一部集落が水没したが、かつては宮ヶ瀬湖周辺の道路は、夜間にドリフト族などが集まっていたという。現在では、ダム湖周辺の道は整備され、割と走りやすい環境になっている。宮ケ瀬から秦野市へ抜けるヤビツ峠もかつてはドリフトの名所として知られていた。道幅が極めて狭く、通常の運転でも慎重さが求められるほどの道だ。

宮ヶ瀬湖は首都圏最大級の人造湖で、ダムは80年代〜90年代にはまだ工事中だった。当時、ヤビツ峠でドリフトをする人が多かったらしいが、命知らずといえる過酷な道路環境だ。

東八道路

部分的な開通がゼロヨンレースに好都合に!

東京都三鷹市の人見街道から国立市の甲州街道に至る延長14㎞の都道。30m道路という別名がつくほど道幅が広く、当時はまだ部分的な開通にとどまっていたため、夜間の交通量が少なかった。そのため80年代半ばから90年代初頭に、多磨霊園付近をスタート地点として夜になるとゼロヨンレースが繰り広げられた。現在は、車線減少と路面への凹凸処理やオービスの設置などにより、一般的な道路として利用されている。

広い道幅を利用して、今では歩道と自転車専用レーンが整備されている。スピード違反を取り締まるオービスも設置され、違法行為を行う車両に向けての対策もとられている。

続いて……関西編

阪神高速道路1号環状線

サーキットさながらに大阪の街を周回

大阪市の都心をループする阪神高速1号環状線は、かつて関西の走り屋たちの“聖地”だった。一般車の間を縫うように加速とすり抜けを繰り返す“環状族”が夜な夜な集い、人気マンガ『ナニワトモアレ』でもその狂熱が描かれた。主戦力はホンダ・シビックをはじめとする軽量スポーツモデルで、ナンバープレートの隠蔽や料金所突破などを駆使して摘発を回避。

1980年代がピークとされるが、取り締まりの強化と時代変化とともにその勢いは衰え、現在では都市伝説に近い存在となっている。しかし、今もなお名を継ぐチームがわずかに活動を続けているというウワサも残っている。

ビルの隙間を縫うように走る時計回りの一方通行ループのため、当時の走り屋が好んで走行した。“大外回り”や“ショート”など複数ルートで夜の大阪を疾走していた。

阪奈道路

ギャラリーも押し寄せた峠スポット

阪奈道路は、大阪と奈良を生駒山を越えて結ぶ峠道で、かつては有料道路だったが、1981年に無料開放された。上りの東行きと下りの西行きでルートがまったく異なる一方通行の構成が特徴で、週末の夜には走り屋たちが腕を競い合うために集う人気スポットだった。

片側2車線で構成され、ストレートやS字、タイトなコーナーが続くため、テクニックを試すにはもってこいの舞台。なかでも下りの“サブロクカーブ”は、360度を思わせる急曲線として知られ、ドリフトを決める名所として、走り屋たちの間では有名だった。現在でも、所々で壁面の破損や事故の痕跡が見られる峠だ。

最大の見せ場 “サブロクカーブ”。かつてはドリフト合戦が繰り広げられ、50人超のギャラリーで賑わった。現在は壁が設置され立入禁止となった伝説の急コーナーだ。

芦有ドライブウェイ

絶景と走りを満喫できる天空ロード

芦有ドライブウェイは、兵庫県芦屋市街と有馬温泉方面を結ぶ全長10.67㎞の有料道路。アップダウンの続くワインディングには数多くのコーナーやS字が連なり、かつては走り屋たちの聖地として名をはせた。

眺望も見事で、芦屋ゲートから約4㎞の地点、標高645mに位置する東六甲展望台からは、神戸や大阪、淡路島までを一望できる。全国夜景100選にも選ばれるほど美しい夜景も魅力で、ドラマ『半沢直樹』のロケ地にもなった。

現在は日曜の朝にスーパーカーが集う名所となり、四季折々の景色を楽しめる人気のドライブコースとして多くのファンに親しまれている。

出入口は芦屋・宝殿・有馬の3カ所。普通車の通行料は芦屋~有馬間が片道950円、往復1400円。芦屋~展望台往復は420円で気軽にドライブが楽しめる。

文/前川玲子 撮影/伊藤吉行

Playback memoriesあの頃のオレたちの記憶……

走り屋たちが駆け抜けた1980年代

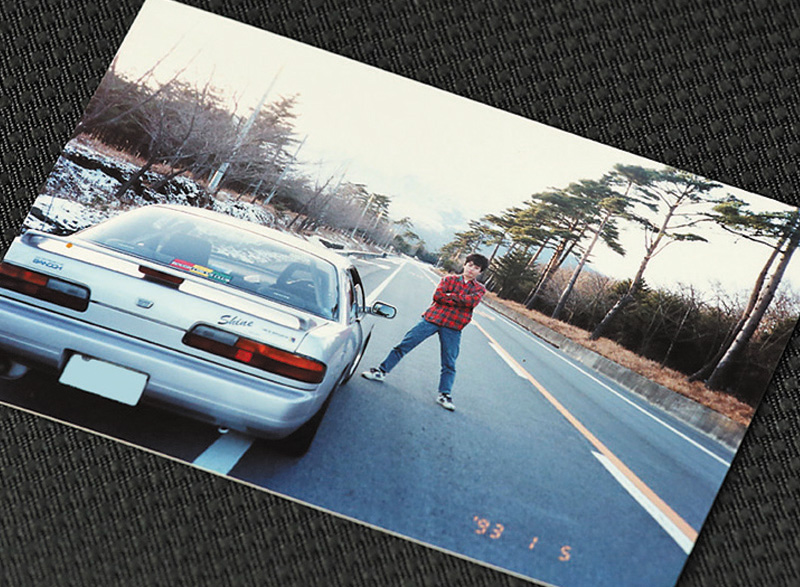

大垂水峠に刻まれた“オレたちの青春”

80年代半ば、深夜のワインディングに若者の熱気が渦巻いていた頃。

高校時代の友人に誘われて、初めて大垂水峠を訪れた村尾真吾さんは、その瞬間から“走りの世界”に心を奪われた。

文・撮影/石川大輔

ただ速くなりたくて毎晩、峠に通い続けた!

闇夜に響くタイヤのスキール音、焦げたゴムの匂い、想像を絶するスピードで駆け抜けるクルマたち。そこには、退屈な日常とはまったく異なる光景が広がっていた。免許を取るとすぐに峠通いが始まった。バイト終わりに愛車を駆り出し、夜明けまで走り続ける毎日。ガソリン代は月に4〜5万円、タイヤは1ヶ月で丸坊主。いつしか常連たちの間で“根性君”と呼ばれるようになった。

「毎日走りに来ているからって勝手にあだ名をつけられてさ。でも、そんなヤツらが当時はたくさんいた。4〜5年は峠漬けの生活だったけど、まったく飽きることはなかったね」。

当時の大垂水は、ただの峠ではなかった。夜になると走り屋とギャラリーでごった返し、渋滞ができるほど。そんななかで車列の先頭を走る村尾さんに羨望の眼差しが向けられた。

最初に手に入れたのはカローラレビン(AE71)。それからスプリンタートレノ(TE86)やシルビア(S13)を乗り継ぎ、峠を攻め込んだ。事故とも隣り合わせの世界だったが、怖さを感じることよりも、楽しさが上まわった。

「最初はいかに速く走るかだけしか考えていなかった。でも1年くらいした頃からドリフトするヤツが出てきて。当時は機械式LSDなんか入ってなかったから、後輪の片側だけツルツルのタイヤを履いて勢いだけで滑らせていたよ」と笑う。

対向車の流れを読みながら車線内でクルマをコントロールし、Uターンを繰り返して走る。今思えばムチャなことの連続だが、当時の若者にとって峠は練習の場であり、仲間と技術を磨き、時間を共有する場所でもあった。そして、地元でちょっと有名な存在となった村尾さんと仲間たちは、峠の走り屋を取り上げたビデオに出演するようになる。

「撮影のために箱根や正丸峠、筑波山とか……いろいろな峠に遠征したね。あの頃は、本当に毎日がクルマ中心の生活だった」と当時を振りかえる。

やがてチューニング雑誌やビデオが主催するドリフト大会が開催されるようになると、村尾さんはそこで見事グランドチャンピオンを獲得。さらにレースの世界にも足を踏み入れた。

「雑誌の企画でレースに出たけど、峠ばかり走ってたから、クルマを抜くって感覚がわからなくてさ。予選は速かったけど、決勝はボロボロだったよ」。

あれから30年近くが経った今、村尾さんはプロの運転手としてタクシーのハンドルを握る。安全運転を心がけ、もちろん当時のようなムチャをすることはない。

「時代が変わった今では、あんな走りをしたら完全にアウトだよね」。

無謀だったかもしれない。褒められることでもない……。だが、あの時代、たしかに若者たちは夜の峠でクルマと真剣に向き合っていた。そこには、間違いなく“オレたちの青春”があった。

『グイグイ村尾』というニックネームでチューニング雑誌のレポーターとしても活躍していた村尾真吾さん。運転することが好き! という想いは当時とまったく変わらず、今はタクシー会社に勤務している。

Column オレたちの“食”

クルマの時代だった80年代後半、クルマ好きたちは何を食べに行っていたのか。複数の口から聞かれたメニュー、それはラーメンだった。当時、東京では戦争が巻き起こっていた!?

[SUBARU]WRX S4(現行型)

インプレッサWRXの座を継承するスポーツセダン。圧倒的パフォーマンスを持つ水平対向エンジンとAWDシステムを搭載する。

新車価格:447.7万~530.2万円

中古車価格帯:120万〜450万円

「環七ラーメン戦争」というクルマ文化

クルマと食との接点について考えてみると、歴史上いくつかのターニングポイントがあったことに気づかされる。70年代にはファミリーレストランが外食ブームを牽引し、70年代後半あたりからファストフード店のドライブスルーが人気となった。90年代後半は全国で道の駅が発展し、00年代には高速SAが民営化され、長年物足りなさが目立っていたレストランが充実している。

では、この時代の隙間を埋める80年代後半以降には、何かクルマと食にまつわるトピックはなかったものか。先人たちに話を聞くと、多くのクルマ好きたちから、「環七ラーメン戦争」という気になるワードが聞かれた。これは、80年代後半から90年代にかけて、東京都の環七通り(環状七号線)沿いに多数のラーメン店が乱立し、まさに“戦争”と呼べるほどの激しい競争が繰り広げられた現象のことである。このムーブメントとともに人気店も多数誕生し、特に背脂チャッチャ系の『土佐っ子』や、博多豚骨系の『なんでんかんでん』は「環七ラーメン戦争」を牽引した。

どちらの店舗にも通っていたという、当時まだ20代の駆け出しだったカメラマンのK氏によれば、「このブームは東京にとどまらず、関東近県からもたくさんの人がクルマで集まって来てましたね」とのこと。

しかし、社会現象化した盛り上がりの一方で、問題も起きていた。人気が人気を呼び「仕事が終わって深夜に立ち寄っても、クルマが何十台も並んでいて、沿道に路上駐車の列ができていました」(K氏)。店の前、つまり環七通りの左側車線を潰すように停められた路上駐車によって、交通渋滞が引き起こされたのだ。

当時はまだ駐車違反の取り締まりが厳しくなかったが、この「環七ラーメン戦争」を契機に、都内では駐車違反の取り締まりが強化されることになった。いい悪いは抜きにして、このあたりもクルマに関係するもうひとつの大きなトピックである。

結果としてこのブームは徐々に衰退していき、現在では環七通り沿いにあった多くの店舗が閉店している。一方で、世代の異なる新たな人気店も登場し、当時ほどではないものの、環七はラーメン文化のシンボル的な場所のひとつとして、現在も注目されている。

「環七ラーメン戦争」は、クルマと食が生み出す文化の可能性を示す出来事として、今もクルマ好きたちの心に残っている。

背脂系や豚骨系のラーメンは今も人気が高く、行列のできる店が都内に多く存在する。ただ、「環七ラーメン戦争」当時のように路上駐車してまで……という客は見られなくなった。

Time Slip

1992〜

同じ頃クルマ業界では……

スバル・三菱の「ラリー車戦争」が勃発!

スバル インプレッサWRX VS 三菱 ランサーエボリューション

都内で「ラーメン戦争」が盛り上がっている頃、クルマ業界では「ラリー戦争」が勃発していた。当時WRC(世界ラリー選手権)で争っていたスバルと三菱が、ラリーカーのベースとなる市販車として、インプレッサWRXとランサーエボリューションを販売したのだ。2台は切磋琢磨しながらモデルを重ね、歴史に名を残した。

オレたちのクルマ“MONOがたり”カー用品ノスタルジア

用品が必需品だった古き良き時代を懐古する

さまざまなクルマに今昔物語があるように、カー用品にも今昔がある。今回は、かつて本誌で「クルマMONOがたり」という用品連載をしていた清水草一氏に、80年代以降の用品史について実感を交えて語ってもらった。

TEXT:清水草一

本誌でカー用品連載を執筆していたベテラン自動車評論家。昔から愛車には自ら手をかけるタイプで、クルマいじりと愛犬いじりが最近の趣味。

愛車を輝かせるため若者は用品を手に取った

80年代、若者たちはスポーツカーやデートカーに熱狂。世のクルマ熱は猛烈に高かった。カー用品熱も高かったが、その中心は洗車用具。主流は、塗るのが大変な固形ワックスだった。当時、コーティングなんてものはなかったから、宝物である愛車を少しでも輝かせるために、若者たちはせっせとワックスを塗った。

黄色く光るフォグランプを後付けするのも大流行した。ふだんはランプに「シビエ」とか「マーシャル」と書かれたフタをかぶせて、ブランド品であることをアピールする必要があったので、霧が出てからクルマを止めてフタをはずすという、バカなことをやっていた。

90年代に入ると、カーオーディオはカセットテープの時代が終わり、CDやMDが主流となる。CDはカセットより入れ替えが面倒だったので、10枚くらいのCDを自動でチェンジできるCDチェンジャーが憧れの商品となり、2000年代まで続いた。スピード取り締まり対策としてレーダー探知機も大いに売れた。

1981年、ホンダが車載カーナビを開発したが、誤差が大きく使い物にならなかった。しかし、90年にパイオニアがGPSカーナビを発売。「道は星に聞く」というCMコピーが超カッコよく、クルマ好きの憧れとなり、その後急速に普及した。

2000年代に入ってまもなく、料金所渋滞対策としてETC(自動料金収受システム)が登場。当初は5万円前後と高価だったので、ほとんど装着する人がおらず、一般ゲートが長蛇の列のなか、ETCゲートはガラガラ。そこを通過するときは羨望の眼差しが集中し、モーゼが海を割るような優越感だった。

ワックス

ステアリング

高機能カーナビ

フォグランプ

CDチェンジャー

レーダー探知機

ETC車載器

ドライブレコーダー

総括

かつてエネルギッシュだった人たちへ

技術の進化や代替部品の登場は、古いクルマを所有することのハードルを下げてくれる。一方で、加熱するブームは相場を高め、所有を難しくした。ネオクラが現役だった頃、自らも現役だった人にとって、あの頃のクルマは眺めるだけでも心躍る存在である。古いものを手にするか、バトンを託された現行車を手にするか。エネルギッシュに生きるための糧として、どちらを選ぶかはあなた次第だ。

前編はこちら https://www.goo-net.com/magazine/cartopic/entertainment/268224/