カー用品・パーツ

更新日:2019.05.17 / 掲載日:2019.02.12

今どきのクルマ選びのための必須情報!【自動車トレンド最前線】

クロカンブームやステーションワゴンブーム、ハイソカーブームなどという言葉も存在したとおり、クルマにも時代によってトレンドが存在する。そこで今回はクルマの今どきのトレンドを探る。人気車や装備など、是非クルマ選びの参考にしてほしい

自動車技術の進化によって時代のトレンドが生まれる

いま、世の中ではSUVブームと言われている。それは世界的な流れであり、これまでSUVを作ってこなかったスーパーカーメーカーまで新規でリリースするほどのトレンドとなっている。

じつは過去を振り返っても、セダンが人気の時代もあれば、スポーツモデルが今じゃ考えられないほど売れた時代もあるなど、自動車の世界にはその時々でトレンドが生まれている。

なぜこうしたトレンドが発生するのか? 大きな要因は技術の進歩だろう。たとえば、かつてはスポーツモデルやセダンなど、背の低いクルマでなければ安定した走りは望めなかったが、今やミニバンやSUVなど背の高いモデルでも、乗員が安心して乗ることができる走りが手に入るようになった。こうしたことがSUVブームやミニバンブームを生むのだろう。

そしてそれは車種に限らない。安全装備でいえば、スバルのアイサイトが火を付けた自動ブレーキはあっという間に広がり、多くのユーザーが選択する人気装備となった。さらにいえばLEDヘッドライトなども最近増えている装備だ。これらも技術の進化によって生まれたトレンドだといえる。

このトレンドは中古車市場にも影響する。中古車価格は、車種のタマ数という供給と、それを求めるお客さんの数という需要で決まる。つまりトレンドによって価格が上昇することが考えられるのだ。

今回は、今どきのクルマのトレンドを探る企画だ。人気車種は? 人気の安全装備は? この先生まれそうなトレンドは? などを展開している。車種や装備など、現在の最新事情を知れば、クルマ選び、購入にとってもプラスになるだろう。じっくり読んで学び、自分に合った1台を見つけ出してほしい。

明るさや省電力による燃費向上などのメリットがあるLEDヘッドライトも今のトレンドだ。外から見たときの美しさも利点のひとつとなる装備である。

中古車の価格は需要と供給で決まる。当然新車のトレンドに左右されるのだ。トレンドが終わった車種はタマ数が多く人気薄なので狙い目の可能性も。

Trend.1 売れるにはワケがある【人気車種最前線】

手頃な価格と扱いやすい5ナンバーサイズが人気

今は新車として売られるクルマの36%前後を軽自動車が占めて、コンパクトカーや普通車でも実用的な車種とハイブリッドが人気だ。

販売ランキングの上位4車は、1位がノートで、以下はアクア、プリウス、セレナと続く。ノートとセレナもe-POWERの設定で売れ行きを伸ばし、上位4車はハイブリッドが人気を牽引した。

また、今の日産は新型車の発売が乏しく、車種も少ない。そこでノートとセレナに販売が集中した。アクアとプリウスはトヨタの全店で扱われるから売れ行きが伸びている。

ヴィッツ、カローラ、ルーミー、フィットなどのコンパクトな5ナンバー車も人気だ。日本の道路環境では5ナンバーサイズが扱いやすく、最近は安全装備の充実もあって車両価格が全般的に高まった。それなのに給与所得は90年代の終盤をピークに下がっているから、ユーザーは買う車種のボディやエンジン排気量を小さくするしかない。扱いやすさと割安な価格で、小さなクルマが従来以上に注目されている。

逆に高価格車は、クラウンやアルファードなどの一部車種を除くと、海外向けに開発される。サイズも大きいが、それ以上にデザインや機能が日本では好まれにくく、車種数が多い割に売れていない。

C-HR、ヴェゼル、エクストレイル、フォレスターなどのSUVも堅調だ。もともとSUVは悪路を走るクルマとして普及したから、大径のタイヤを装着するなど外観の存在感が強い。その一方でボディの上側はワゴンに準じた形状だから、居住性に優れ、荷物も積みやすい。

SUVは車内が広く、子育てを終えて3列シートのミニバンが不要になったユーザーの乗り替えも多い。また、ミニバンに慣れると車高の低いセダンやワゴンに違和感があり、SUVがちょうど良い選択肢となる。

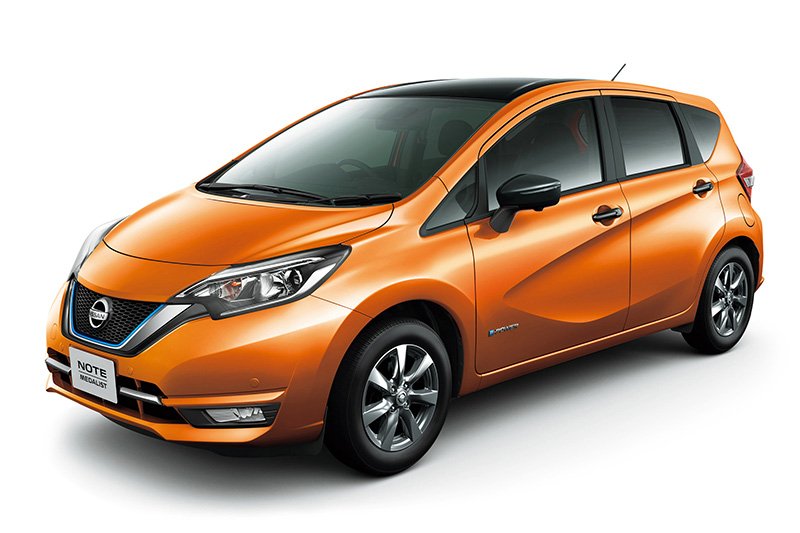

【1位】日産 ノート e-POWER

【1位】日産 ノート e-POWER

【1位】日産 ノート e-POWER

【1位】日産 ノート e-POWER 新車価格帯 190.1880から267.1920万円

中古車価格帯 89.5から279.5万円

シリーズハイブリッドのe-POWER搭載グレードをリリースし、「電気自動車のまったく新しいカタチ」というキャッチで瞬く間に人気車種となっている。

【2位】トヨタ アクア

【2位】トヨタ アクア

【2位】トヨタ アクア

【2位】トヨタ アクア 新車価格帯 169から253万円

中古車価格帯26.5から254.5万円

発売から数えて7年目のアクア。モデルとしては古いものの、2018年に一部改良で安全装備を大幅強化するなどし、商品力を向上した。今でも人気車種である。

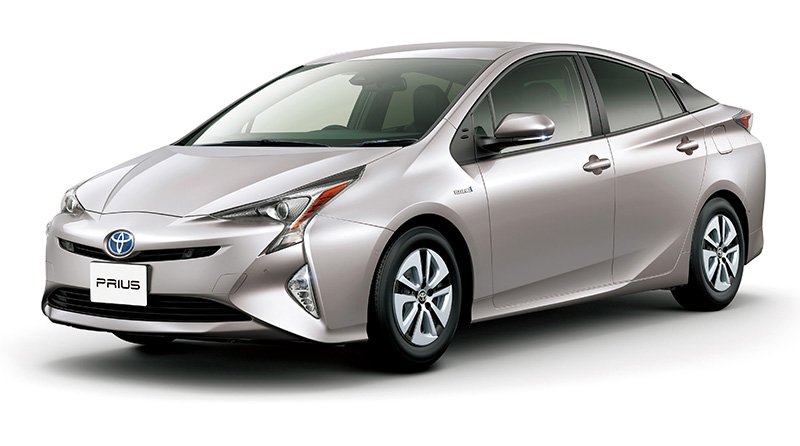

【3位】トヨタ プリウス

【3位】トヨタ プリウス

【3位】トヨタ プリウス

【3位】トヨタ プリウス 新車価格帯 242から404万円

中古車価格帯 157.2から238.9万円

ハイブリッドの代名詞、プリウス。4代目は少々やり過ぎ感のある奇抜なデザインで、人気を落としたとも言われるが、ランキングでは上位をキープ。

【4位】日産 セレナ

【4位】日産 セレナ

【4位】日産 セレナ

【4位】日産 セレナ 新車価格帯 244から385万円

中古車価格帯 129から398万円

ミニバンのトップはセレナだ。自動運転技術のプロパイロットと、ノートと同じ方式のハイブリッド、e-POWERの搭載でランキングを駆け上がった。

SUV人気は世界的なトレンド

欧州ではクルマの走行安定性が重視されるため、重心の高いSUVは敬遠されていたが、北米の旺盛な需要に押されて2000年以降から急激に普及している。BMWやメルセデス・ベンツにもSUVが用意され、カテゴリーのイメージが高まりさらに盛況となった。昨今ではポルシェ、マセラティ、ロールスロイスなど、スポーツカーやプレステージカーのブランドもSUVを積極的に扱う。セダンやクーペは、一度人気を得た後に衰退した経緯があるから、もはや売れ筋になり得ない。つまりSUVは「最後の売れ筋カテゴリー」とされ、多くのメーカーやブランドが群がっている。

マセラティ レヴァンテ

マセラティの100年を超える歴史で初めてとなるSUVを2017年にリリース。それほど世界的なトレンドなのだ。

ポルシェ マカン

スポーツカーメーカーとして名高いポルシェは大型SUVのカイエンに次いで、小型のマカンをラインアップ。

Trend.2 環境性能と出力が鍵【パワーユニット最前線】

日本市場では相変わらずハイブリッドの人気が高い

日本人はなにごとも“付加価値”があるものを好む。クルマもまさしくそうで、いろいろな選択肢がある中で、本当に得かどうかはさておき、付加価値の高そうなイメージがあるハイブリッド車の人気が高い。

ハイブリッド車が世に出て20年あまりが経ったが、この間に多くの自動車メーカーがさまざまな仕組みのハイブリッドカーを世に送り出してきた。技術の進化するスピードはすさまじく、それぞれメーカーの特徴が表れていて、いまやピンからキリまであるが、概ね“燃費がよいことが強み”ということに違いはない。さらには静粛性に優れること。モーターのおかげで低速トルクがあることなどがメリットとなる。モーターにより回生も行うので、発進と停止を繰り返す日本の市街地のような状況で使うのに適している。 反対に高速巡航では、搭載されたバッテリーやモーターは重荷と化し、燃費に貢献しないどころか足をひっぱる。さらには重量増は走りにも少なからず影響を与え、軽快感が損なわれがちとなる。いろいろ部品を搭載することでよりトランクや室内が狭くなることもマイナス要素だ。

誰しも期待する燃費についても、よいものもあれば、それほどでもないものもあり、カタログ値との乖離もよく話題になる。

さらに最近では外部電源から充電できるようにしたプラグインハイブリッド車が一気に増殖してきた。プラグインハイブリッド車を将来の重要なソリューションのひとつと位置づけているメーカーは多く、今後も増えていくことが予想される。

一方、欧州にだいぶ遅れて日本でも大きな流れとなってきたのが、ダウンサイジングターボだ。自然吸気エンジンを主体にしていくといっていたマツダでも遂に出すことが報じられて間もない。

メリットは、あまりパワーを必要としない状況では、小排気量エンジンらしく燃費がよく、いざというときにはターボにより力強い加速が得られるという効率のよさにある。排気量が小さければ税制面でも有利だ。

デメリットは、ハイブリッドほどではないが構成する部品が増えることと、排出ガスで有害物質が多く出がちなのでその浄化のために、いずれもコストがかかること。また、部品点数が増えれば大なり小なりトラブルの可能性は上がり、とりわけ高温の排気がからむがゆえに熱によるトラブルも少なからずある。

ドライバビリティ面では、気筒数が少なくなれば基本的には走りの質感が落ちることや、最近のものは低回転域から最大トルクが出るようになり乗りやすくなってきたものの、エンジン性能の過渡特性がどうしても自然吸気エンジンほどリニアではないことなどが挙げられる。

主なパワーユニットと特徴

【ハイブリッド】

【ハイブリッド】

【ハイブリッド】

【ハイブリッド】 トヨタ アクア

ガソリンエンジンと電気モーターの2つの動力源を組み合わせた自動車。発進時や低速走行時といった一番ガソリンを消費する場面において、電気モーターを使うことで無駄な燃費消費が抑えられる。

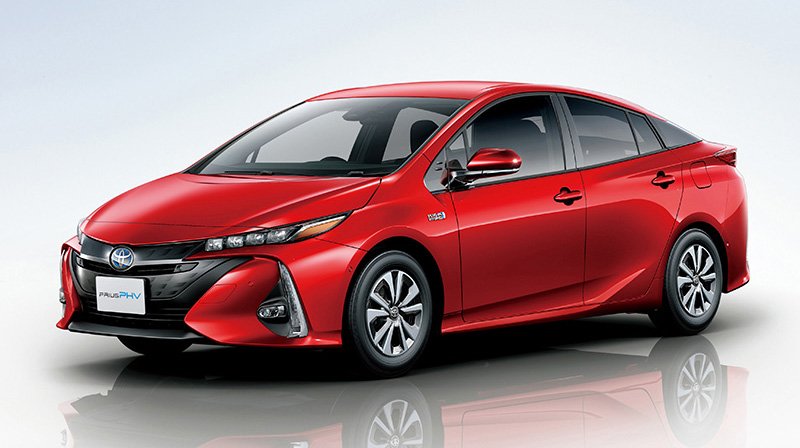

【プラグインハイブリッド】

【プラグインハイブリッド】

【プラグインハイブリッド】

【プラグインハイブリッド】 三菱 アウトランダーPHEV

ハイブリッドカーと違い、バッテリーに外部充電機能を持たせることで電化製品などへの電力供給も可能となっている。電気のみでの走行やガソリンとの併用も可能で、状況によって使い分けできるのが強み。

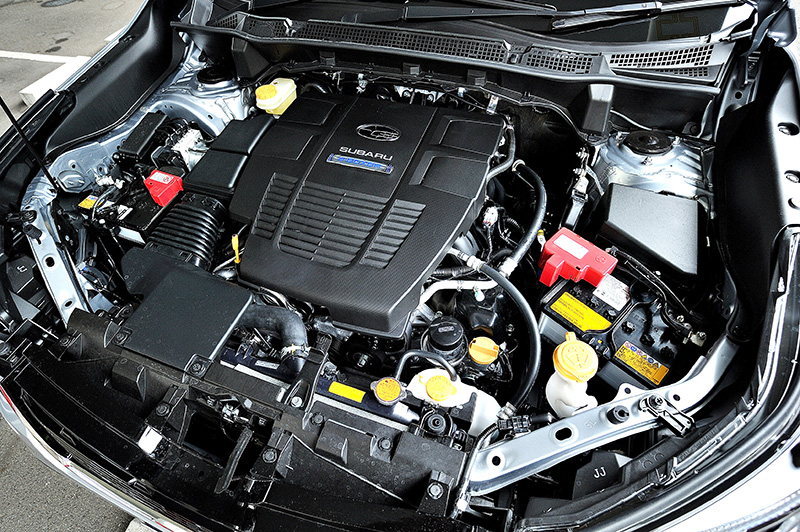

【NA】

【NA】

【NA】

【NA】 スバル インプレッサ

NAとは自然吸気エンジン(Natural Aspiration)のことで、ターボチャージャーといった過給器を使わず、大気圧で吸気するエンジンのことを指す。ターボモデルよりも燃費がいいのが特長。

【ターボ】

【ターボ】

【ターボ】

【ターボ】 スズキ スイフトスポーツ

排気ガスのエネルギーを使いエンジンへ空気を流し込むことでタービンとコンプレッサーが回転。これにより空気が圧縮されパワーへと還元される仕組み。NAでは出せないような力強いトルクを発生させることが可能。

【クリーンディーゼル】

【クリーンディーゼル】

【クリーンディーゼル】

【クリーンディーゼル】 マツダ CX-8

スパークプラグから飛ぶ火花によって着火させるガソリンエンジンに対し、エンジン内部の圧力を高めることによって軽油を自然発火させて燃焼させるのがディーゼルエンジン。燃料代が安く燃費がいい。

【EV】

【EV】

【EV】

【EV】 日産 リーフ

エンジンの代わりに電気モーターを搭載した電気自動車。ガソリンといった石油燃料を必要とせず、バッテリーに蓄えた電池だけで走行する。家庭用のコンセントなどで充電することができ、燃料代を抑えることができる。

ディーゼル人気は高いが世界的には縮小傾向

マツダは低圧縮比のディーゼルSKYACTIV-Dを開発し、ほとんどのモデルに搭載。人気を得ているが他メーカーは追随せず。

今のところ日本ではまだディーゼルがもてはやされていて、特にマツダのスカイアクティブDは非常に評判がよい。ところが先般のディーゼル問題により欧州では自動車メーカーが信用を失墜させ、ディーゼルは窮地に追いやられている。そもそもディーゼルは効率やトルク特性に優れるものの、有害物質を多く出すことが問題視されてきた。そこで段階的に厳しさを増す基準が設けられてきたのだが、そうまでしてディーゼルを走らせる意味はあるのか? というところまで辿りつきつつあるのが現状である。そんなわけで、既にディーゼルをやめる方針を表明したメーカーがちらほら。そうでなくてもディーゼルは将来的にはなくなるものと認識しているメーカーが大半だ。

マツダ デミオ

小型車にはディーゼルは不向きともいわれているが、マツダはデミオにも1.5Lディーゼルを用意。トルクフルな走りが魅力。

新たなトレンドとしてプラグインハイブリッドが拡大傾向

プリウスPHVは外部電源のほか、ソーラーパネル搭載車も用意され、駐車時に太陽光によって充電可能だ。

EVとHVの特徴を併せ持つ

2011年末の初代プリウスPHVや、その1年後に登場したアウトランダーPHEVと、当初は日本が先鞭をつけていた。その後、先頃販売となったクラリティPHEVまで音沙汰がなかった間に、欧州プレミアムブランドを中心に矢継ぎ早にプラグインハイブリッド車が登場し、すでに日本市場にも導入されている。メリットは、充電設備があれば全く燃料を消費することなくEVと同じように使えること。最近では、1回満充電あたりの走行可能距離が伸びて、日常的な使い方であればこなせるようになったほどだ。それでいてレンジエクステンダーがあるので充電することなく長距離を走れること。さらに、多くの車種が外部への給電にも対応していること。デメリットはコストと重量がかさむことが挙げられる。

Trend.3 これからのトレンドキーワードは【自動運転】

『日産プロパイロット』は本当に使える装備なのか?

未来の技術と言われた自動運転の入口ともいえる部分「半自動運転」を市販車に投入した日産。そのプロパイロットは実際に公道で果たしてどのぐらい使える装備なのだろうか?

運転支援の装備と考えれば安心感は大幅にアップする

アクセル/ブレーキ/ステアリングをクルマが自動制御し、前走車との安全な車間距離を保ちながら、追従して走ってくれる「プロパイロット」。これはレベル0から5に判別される自動運転のレベル2に当たる技術で、運転の主体であるドライバーをサポートする「運転支援技術」という位置付けだ。それを「半自動運転」とはちょっと盛りすぎかな? とも思うが、実際のところを試してみた。

その美点はまず、作動設定が2アクションでとても簡単なところ。アイコンも大きく表示され、運転に不慣れな人でもわかりやすい。そして高速道路に限られるものの、前走車がいれば0km/hから追従でき、停止状態もキープするので、憂鬱なノロノロ渋滞から緊張感を伴う高速巡航まで任せられること。手放し運転はNGだが、そっと手を添えている程度で走行できるのはとてもラクだ。

ただし、同様の技術を持つスバルの「アイサイト・ツーリングアシスト」と比較すると、高速域でのアクセル制御がやや粗く、上り坂などではいきなりグワッと加速する場面も見られる。加えてセレナでは、路面の変化を拾ってステアリング制御がヒョコヒョコと落ち着かず、常に手の平の中で微妙に動くのも気になった。これは専用パーツでチューニングされたセレナニスモでは、ビシッとした安定感が増すので、ボディ剛性や足まわりの問題だろう。

最後に誤作動はどうかというと、カメラが白線を読み違えて意図しない方向へ進もうとしたのが、2時間の試乗中に3回程度あった。でも運転者の操作が優先されるため、とくに危険という印象はない。そうした加速フィールやステアリング制御はもう少し熟成してほしいが、全体的にはプロパイロットは「使える」はず。何より安心感が何倍にもアップするので、長距離を走る人はとくに、ぜひ活用したい技術だ。

ディスプレイにはプロパイロットの作動状況が大きく表示されるため、運転に慣れてない人でも安心して使用できる。ただしあくまで運転補助の装備だ。

日産 エクストレイル

日産 エクストレイル

日産 エクストレイル

日産 エクストレイル 新車価格帯 220から384万円

中古車価格帯105.8から363.2万円

ミニバンのセレナで初採用されたプロパイロットだが、電気自動車のリーフ、そしてSUVのエクストレイルと、搭載車は続々拡大している。

自動運転をとりまく情勢

昨年あたりから耳にする「MaaS」(モビリティ・アズ・ア・サービス)という言葉をご存じだろうか? これはカーシェアや公共交通機関までを駆使して最適な移動を提供する「移動のサービス化」を意味する。それが日本でもいよいよ加速してきたことを証明するのが、トヨタとソフトバンク提携のニュース。トヨタが構築している膨大な車両データと、ソフトバンクが持つ顧客データをうまく活用すれば、かなり大規模できめ細かなサービスが可能。そこでもキーワードとなるのは、自動運転。ホンダとGMの提携は、無人ライドシェアサービス専用車を開発して、将来の新事業に備える目的だ。

『自動運転』はこの先どうなるのか?

自動運転の完成形は、人がハンドルから手を離し、よそ見したり眠っていても目的地まで安全に走行できる「レベル5」の状態。「レベル3」以上は基本的にドライバーの操作が不要で、事故の責任もクルマ側になるので、法整備やインフラ整備がマストとなる。昨年、欧州で発売されたアウディA8などは、「レベル3」までは実用化済み。「レベル4」の実証実験も各メーカーが競って行っており、日本では2020年の東京オリンピック直前に、大掛かりな実証実験が羽田空港から臨海副都心周辺で公開される予定なので、注目だ!

Trend.4 N-BOXの独走はどこまで続くのか?【軽自動車最前線】

日本で圧倒的人気の軽ではN-BOXが独走状態だ!

どれだけSUVが人気だと言っても、依然としてボディタイプ別シェアのトップは軽自動車。中でも人気ナンバーワンの独走状態を続けているN-BOXは、殿堂入りと言ってもいい神モデルだ。初代N-BOXの時は、広くて使いやすいけど、走るとボディ剛性や加速の鈍さといった弱点が見え隠れしたもの。でも新型はそれを見事に克服したばかりか、ガチライバルのスペーシアやタントを一気に追い越した。それくらい、乗り比べるとガッシリ感や加速のスムーズさが格上だと感じる。

また安全装備でも、追従機能やステアリング制御を含めた先進の運転支援技術「ホンダセンシング」を標準装備としたのも大きいはず。数年前までは「いかに低燃費か」を競っていた軽自動車だが、今やすっかり「どれだけ安全か」を競うのがトレンドになっている。

加えて使い勝手の面でも変化が。現行タントが登場した時は、「ミラクルオープンドア」のような飛び道具的なものが注目されたが、現在はもっと現実的な、ミニバンなど上級モデルと同じ装備が求められるようになってきた。その点でN-BOXは、軽自動車では唯一となる「センターウォークスルー」を実現。これは子どもと一緒に後席に乗った大人が、外へ出ずにそのまま運転席へ移動できる機能で、ミニバンでは当たり前にできるもの。雨の日や猛暑日など、子育て世代にはこれが本当にありがたくて、他にもファミリーが「あったらいいな」と思う機能を軽自動車だからと諦めず、実現しているのがN-BOXのスゴイところだ。

軽自動車の世界では今、そういう「作り手の熱意・想い」が強く感じられるモデルが売れる傾向にある。ジムニーもそうだし、運転に不慣れな人も安心して乗れるようにと、徹底して作り込んだミラトコットもそのあたりが支持されているようだ。

広いだけではない実用性の高い室内

前席の左右間が歩けるようになっており、前後席を車内で移動できるセンターウォークスルーを備えるN-BOXは、子育て中のファミリー層にとって使い勝手抜群だ。

N-BOXが他を圧倒

ホンダ N-BOX

ホンダ N-BOX

ホンダ N-BOX

ホンダ N-BOX 新車価格帯 132から200万円

中古車価格帯78.5から210万円

ライバルを大きく引き離し、登録車(普通車)を含めたランキングでもトップに立つホンダN-BOX。使い勝手も走りもあらゆる点で高評価。

ダイハツ タント

ダイハツ タント

ダイハツ タント

ダイハツ タント 新車価格帯 117から187万円

中古車価格帯 29.8から223.8万円

ライバルを大きく引き離し、登録車(普通車)を含めたランキングでもトップに立つホンダN-BOX。使い勝手も走りもあらゆる点で高評価。

スズキ スペーシア

スズキ スペーシア

スズキ スペーシア

スズキ スペーシア 新車価格帯 127から190万円

中古車価格帯 85.5から259.8万円

スズキではスペーシアがライバルとなる。スーツケースをモチーフにしたデザインで、オシャレさはN-BOXを凌ぐ。販売ランキングは3位。

納車1年待ちの人気車 ジムニーはどう?

20年振りのフルモデルチェンジを果たしたジムニーは、発売直後は納車1年待ちになるほど人気に。

維持費や車庫スペースの事情などで軽自動車が欲しいけど、“普通の”じゃつまらない。もっと堂々と乗れるクルマがいい。というユーザー心理にピタリとハマったのがジムニーだった。ラダーフレームを継承して、悪路走破性に妥協しない作り込みには男気を感じるし、無骨さとフレンドリーさの融合が秀逸なデザインも、人気の大きな理由だと思う。

20年振りのフルモデルチェンジを果たしたジムニーは、発売直後は納車1年待ちになるほど人気に。

Trend.5 燃費はもちろんだが安全装備も重要項目へ【クルマ選び最前線】

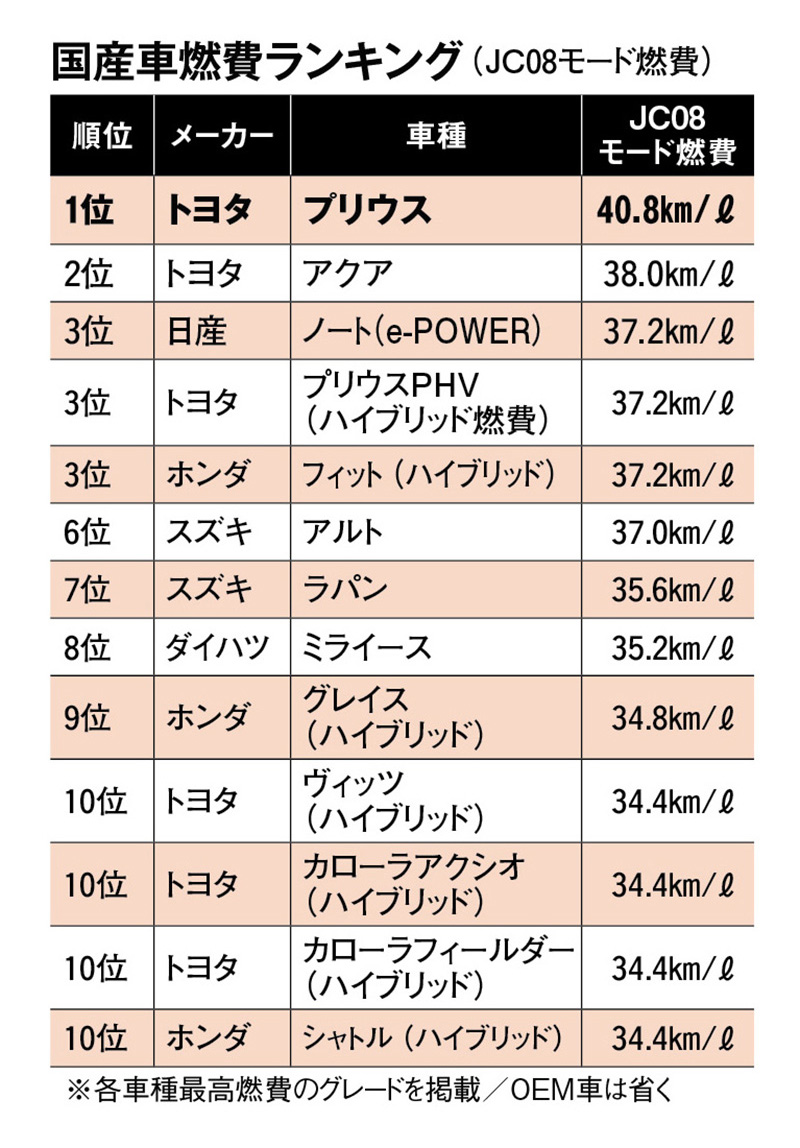

クルマのランニングコストを考えれば当然燃費も無視できない要素。やはり燃費ランキング上位はハイブリッドが占め、プリウスは唯一40km/Lを超える。

多数ある安全装備を学んでクルマ選びを実施すべき!

運転支援装備のアダプティブクルーズコントロールは、前走車との車間を保つように自動で速度調整してくれる装備。安全面でも効果は大きい。

これからのクルマ選びにおいて基本性能や燃費とともに重要なのが先進安全支援機能だ。もはやなくてはならないもので、事実、スバルのアイサイトのデータを見ても、追突事故などが大幅に低減しているのだ。実は、私のクルマ選びにおいて、自動ブレーキはもちろん、ACCやブラインドスポットモニター、レーンキープ、さらには自動ブレーキの歩行者対応などがあるクルマしか選びたくないほどだ。

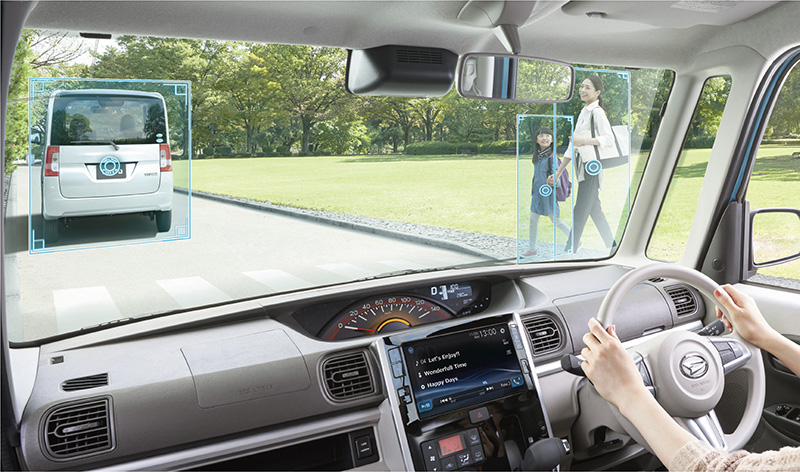

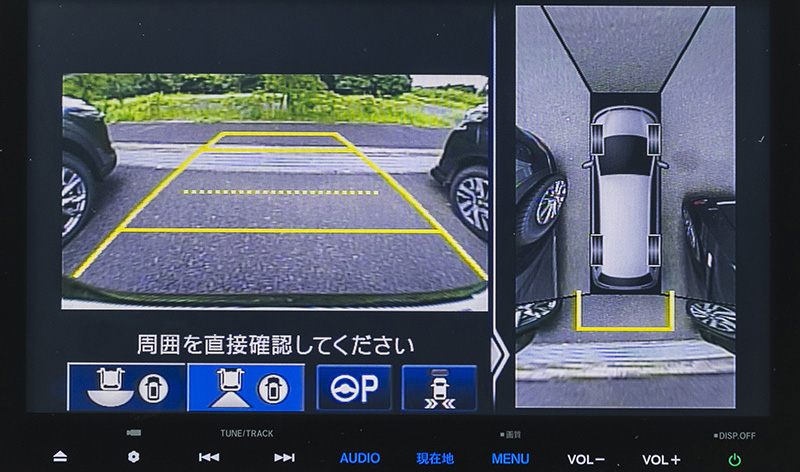

注意したいのは、今では軽自動車にも装備されている自動ブレーキの性能。これはピンキリで、作動速度域、歩行者対応、夜間対応などの違いや有無があるので要確認だ。 また、クルマを空から見たような合成画像がモニターに表示される360度モニターもあれば絶対に便利で安全。駐車場内でクルマの周りをウロウロしている家族やペットに危害を加えてしまうような悲惨な事故も防いでくれるというわけだ。

そして今や必須の先進安全支援機能と確信しているのが、後方の死角から接近するクルマを検知して知らせるブラインドスポットモニター。接触事故を未然に防いでくれる強い味方となるだろう。もうひとつ、快適性と安全性に絶大な効果を発揮してくれるのがACC(前車追従機能付きクルーズコントロール)。高速走行時、高速長距離走行でのドライバーの負担が劇的に軽減する。

が、実はこれも機能はピンキリだ。簡易的なものだと時速約30km/h以上でしか作動しなかったり、上限速度も低め。しかし、ACCのありがたみを最大限に感じるのは渋滞時。ACCは「渋滞追従機能付き」と呼ばれる0km/hから作動するものがベストで、完全停止後、短時間のうちに前車が発進したときに操作なしで追従してくれるタイプだとさらに快適だ(そうでない場合はACCの機能が一時停止し、スイッチやアクセルペダル操作が必要に)。メルセデス・ベンツの最新のものは、そのあたりの対応が柔軟だ。加えて、上限速度も高いほうが使いやすい。日本車ではスバル、レクサス、トヨタでも北米モデルに準じたカムリなどは上限速度が高く設定されている。

ACC作動中の再加速性能もまた、クルマによって大きな差がある。再加速が穏やかすぎると、せっかくの機能のありがたみも半減。例えば、前車追従で高速料金所を通過した後の再加速を想像してほしい。すぐ背後に後続車がいるような場合は追突されそうで思わずアクセルペダルを踏んでしまいがち。特に日本車は安全性を過度に重視した再加速性能に設定されているACCが多いから加速が鈍く、歯がゆい部分がある。比較的再加速性能に優れているのは、日本車ではスバル、レクサスなど。輸入車ではメルセデス・ベンツ、BMWなどの上級車のACCである。

もちろん安全ボディ、エアバッグの充実度、さらに言えばドライバーが疲れにくい走行安定性の高さ、車内の静粛性なども基本的に安全に直結する。ドライバーの長距離、長時間の運転での疲労を最小限にし、安全運転レベルをより高いものにしてくれる装備としては、ボルボのXC60、V60以上やレクサスLSに用意される運転席(+助手席)マッサージ機能がある。

かつては後席VIPのための装備だったが、ドライブの安全は運転手にかかっているので、その肉体的疲労を軽減してくれるマッサージ機能は、実は快適なだけでなく、安全を両立してくれる、ちょっと贅沢な安全装備!? だと思える。

最後にひとつだけ付け加えさせてもらうならば、いかなる先進安全支援機能も限界があり、完全ではないということ。その点だけは肝に銘じていただきたい。

今や軽自動車にも採用される自動ブレーキは、安全装備のなかでも非常に重要視されるもの。だがシステムによって作動条件は大きく異なる。

比較的昔から採用されているバックモニターや、それが進んだ360度映像は、先進性こそあまり感じられないが安全面や運転支援としては絶大な効果がある。

![]() 燃費は燃料代でチェック

燃費は燃料代でチェック

お財布を直撃するガソリンや軽油などの燃料代。だがこれに関しては燃費数値だけを見て判断してはいけない。日本の場合ガソリンがハイオクとレギュラー、そしてディーゼル車用の軽油がある。レギュラーを中心に考えると、ハイオクは約10円高、軽油は10から20円近く違う場合もある。仮に50L給油したとすると、10円で500円以上もの差が出るのだ。経済性を重視するならば、燃費だけではなく使用燃料にも注意してクルマ選びを行いたい。

![]() 重要度急上昇中なのは?【ブラインドスポットモニター】

重要度急上昇中なのは?【ブラインドスポットモニター】

安全運転において、自動ブレーキ作動時に追突防止効果もあるACCに次いで重要だと思うのが『ブラインドスポットモニター』。先進安全支援機能のひとつで、個人的にも、レーンチェンジ時の接触事故を何度か未然に防いでもらった経験がある。機能としては、ウインカーを出した際、後方の死角から接近する車両がいると、ドアミラーの鏡面などにあるインジケーターと音で警告してくれる。また、ボルボのようにステアリング制御まで介入する高度なものまである。

今後ますます進化する安全装備

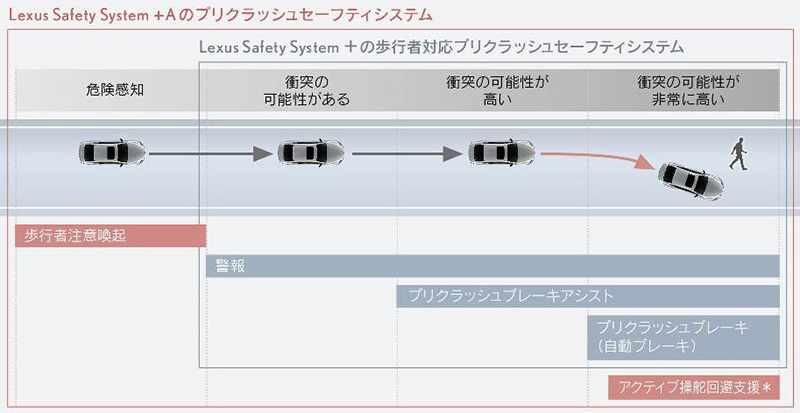

レクサスLSは歩行者を検知して衝突の危険があると、減速と共にステアリングを自動操作して被害を軽減する。

将来の自動運転に向けた先進安全支援機能は日々進化している。すでに高速道路同一車線の半自動運転も可能となりつつあり、歩行者や自転車への対応、アクセルペダルの踏み間違い制御などの搭載も進んでいる。が、先進安全支援機能ではドイツ車やスウェーデン車が一歩リードしているのも事実。例えばボルボは右折時対向車検知機能、対向車対応機能まで用意する周到ぶり。身近なところでは、新型クラウンやカローラスポーツなどが用意するコネクティッド機能も、日常から非常時までのクルマの快適・安全に直結。これからのクルマの安全は、クルマ本体だけでない通信による24時間、リアルタイムの“つながる”サポートも含まれることになっていくだろう。

【まとめ】トレンドを知ることはクルマ選びに役立つ!

クルマをとりまく現在のトレンドを多方面から見てきたが、いかがだっただろうか。自動車の技術は日進月歩であり、採用されてもアッという間に消えるものもあれば、瞬く間に多数のメーカーのクルマに広がっていく技術やそれによって作り出される装備もある。逆にいえば、トレンドになるということは、それだけ各メーカーやユーザーが認めているという証拠であり、有益なものであるという証なのだ。従ってクルマ選びをする際に、今何がトレンドになっているかをシッカリと調べることで、後悔のない、満足度の高いクルマを手に入れられる可能性は高まる。是非、今回の特集内容をクルマ選びの際に、参考にしてほしい。

文/渡辺陽一郎(Trend.1)、岡本幸一郎(Trend.2)、まるも亜希子(Trend.3-4)、青山尚暉(Trend.5)