新型車比較・ライバル車対決

更新日:2018.11.24 / 掲載日:2018.02.28

SUVザ入門 購入前の豆知識

現在のSUVは多種多様なモデルが揃う。それゆえ後悔しない1台を手に入れるには、覚えておきたいポイントがある。ここで紹介する4つのポイントは、SUVのキャラを大きく左右するものばかり。ここでSUV選びの基本を確認して欲しい。

POINT1 ボディ&シャシーの違い

モノコック車の耐久性は乗用車レベル。

タフさ優先ならばフレーム車、一択だ

クロスオーバー型だけでなく、今やSUVは乗用車と同系設計、より軽量に仕上げることができる、モノコック構造のモデルが主流となっている。その中には本格オフローダー並みの走破性を持つモデルもあるのだが、あえてラダーフレーム式シャシーを採用するモデルのことを本格オフローダーと分類するのは、走破性だけの問題ではない。本格オフローダーは、車体の耐久性が別次元に高いのだ。 例えば片輪が浮くようなモーグル路のような大きく捻るような負荷が頻繁にかかる走行シーンでも、ラダーフレーム車なら柔軟性を活かして吸収できるが、モノコック車では溶接部の剥離などを起こす可能性がある。近年は4W D制御技術が向上しているため、モノコック車でもある程度の走破性を持つが、オフロードで常用できるほどの耐久性は確保されていない。タフな使い方を考えているならば、重さによる走行性能や燃費性能にデメリットはあるが、ラダーフレーム車を選ぶのが無難だ。

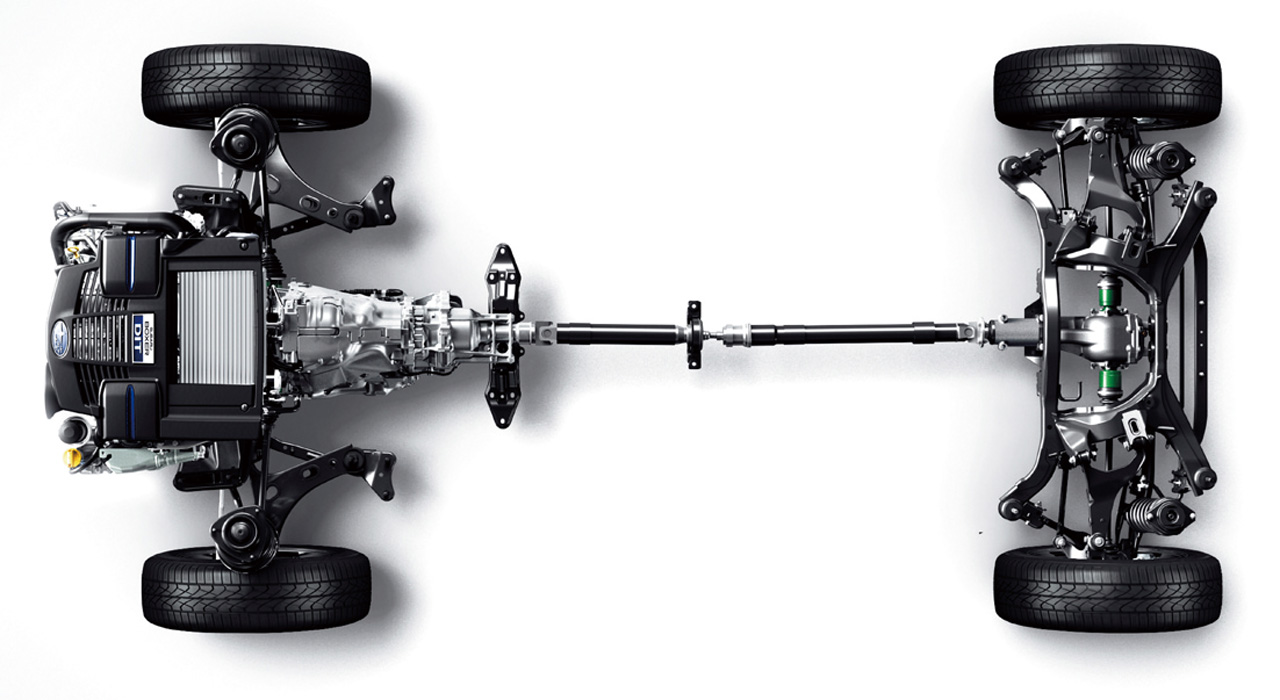

ラダーフレーム車は頑強なフレームをメンバーで繋ぐ梯子状構造を採用する。路面からの衝撃は全てフレームが吸収する造りで、タフな路面状況でもボディを守ることができる。重量は重くなってしまうが、耐久性に富む。

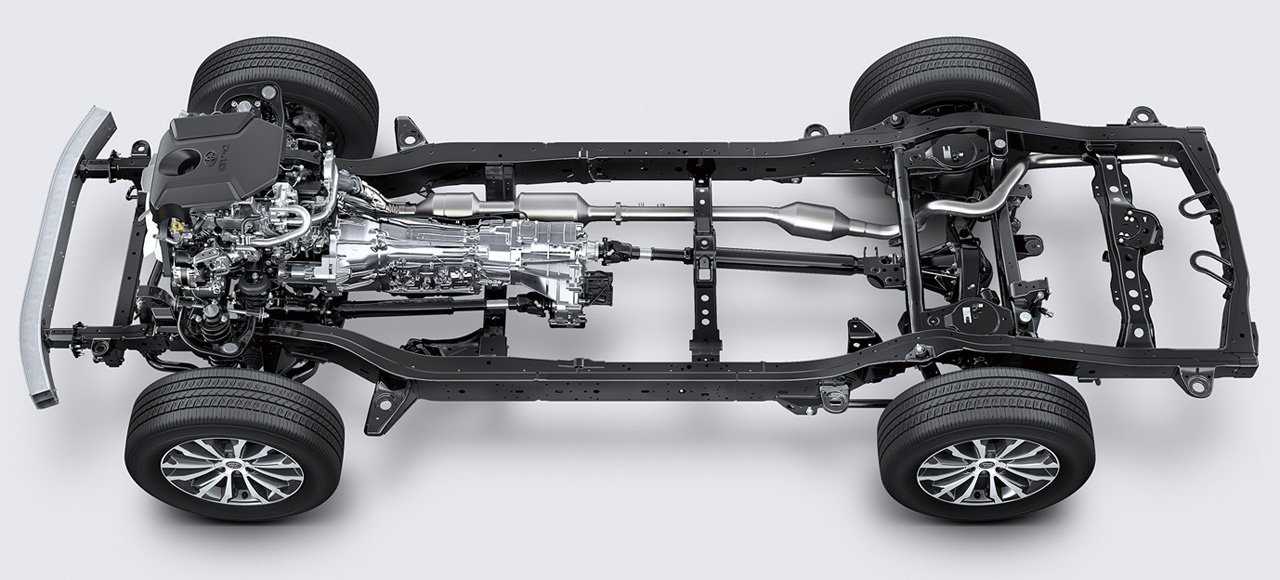

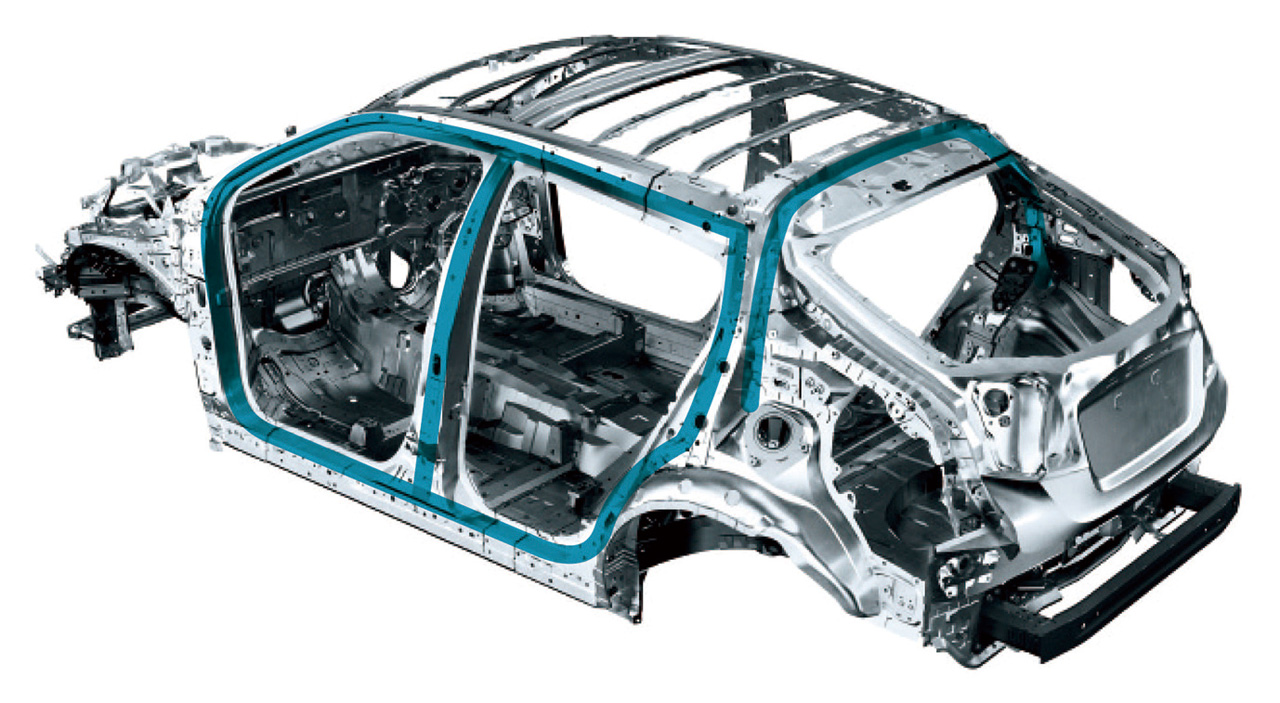

ボディとフロアフレームが一体化されるモノコック構造はボディ剛性を確保しながら軽量化を狙える主流の設計。C-HRに採用のTNGAプラットフォームなど生産効率と性能を両立する最新シャシーの採用も積極的。

POINT2 パワートレーン

新世代ディーゼルユニットは

走りと経済性の2つに優れる

SUUVモデルに搭載されるエンジンは、ガソリンのNAとターボ、ディーゼルターボ、そしてハイブリッドの4タイプに分けることができる。ミッションはトルコンと遊星ギヤの従来型AT、CVT、DCTが主流である。 動力性能面で最も有利なのはガソリンターボだが、省燃費志向で小排気量化との組み合わせになるため、一昔前のターボのような切れ味はない。省燃費性を重視するならばハイブリッドが優れるが、加速性能や余力感ではターボ勢に及ばない。省燃費と余力の両立ではディーゼル系が優れており、特に高速巡航性能は優秀だ。ミッションは小排気量車であれば動力性能と燃費の両面でCVTに魅了があるが、効率が低下する大トルク車には向いていない。大トルク車には走りの質感も含めて標準型A Tが効率面で優れ、さらに多段化されたATはラフ&オフロードでも扱いやすい。

POINT3 駆動方式

搭載される4WDシステムは

駆動配分を自動で行う電子制御型が主流

最近のクロスオーバーSUVの大半はFF駆動をベースとしている。一般的な雪道程度ならばFF車でも問題はないが、ダートも含む荒れた路面状況を走る機会が多ければ、やはり4WD車を選択すべきだ。

各社が採用する4WDシステムは、モデルごとに構造が異なるが、路面状況に応じて駆動配分を自動で行う、フルタイム式の高性能型が主流になりつつある。その多くのモデルはFFをベースに後輪伝達トルクを多板クラッチで制御する電子制御型を採用する。理屈では前後駆動を巧みに制御でき、中には直結状態まで導く機能を持つためオフロードでも強そうだが、実際はフルロック状態で最大性能を発揮するように設計されていない。センターデフ式を採用するトヨタ・ランドクルーザー系のような本格オフローダーに比べると、4WDの駆動容量は明らかに小さいのだ。しかし、オンロードでの走りの質感と燃費性能、ラフ&オフロードの踏破性のバランスなどは、各社が採用する電子制御型に分がある。一般的な使い方ならば、本格オフローダーが持つ、際立った4WD性能は必要ないだろう。

オン・デマンド式

通常時は2WDで走行し、路面状況に応じて自動的に動力配分。センターデフを持たない構造ゆえシステム重量を軽くすることが可能。上級システムはより高度な電子制御を用い、常時4輪駆動が可能なシステムも存在している。

パートタイム式

通常時は2WD走行だが、荒れた路面では任意で4WDに切り替えが可能。センターデフを介することで4WD時に直結状態を維持でき、4つの動力輪に良質の駆動力を伝えられる。近年は電子制御技術の採用も積極的だ。

電気式

ハイブリッド系モデルを中心に採用が進む新世代の4WD。例えばハリアーHVの場合は、前輪にエンジンからの主駆動力が伝わるが、前後に配されるモーターが発生する駆動力も使われる。オフよりもオンロード重視の設計だ。

各メーカーの代表システム

トヨタ マルチテレインセレクト

ランドクルーザー系のパートタイム式4WD車に採用される制御技術。アクセル応答とアクティブトラクションコントロールを統合的にコントロールし、悪路でも安定した走りを実現。

ニッサン インテリジェント 4×4

前後輪のトルク配分に加えて、後輪左右へのトルク配分も可能とする上級システム。リヤ側の電子制御ドライブユニットを用いることで、左右後輪の柔軟なトルク配分を実現している。

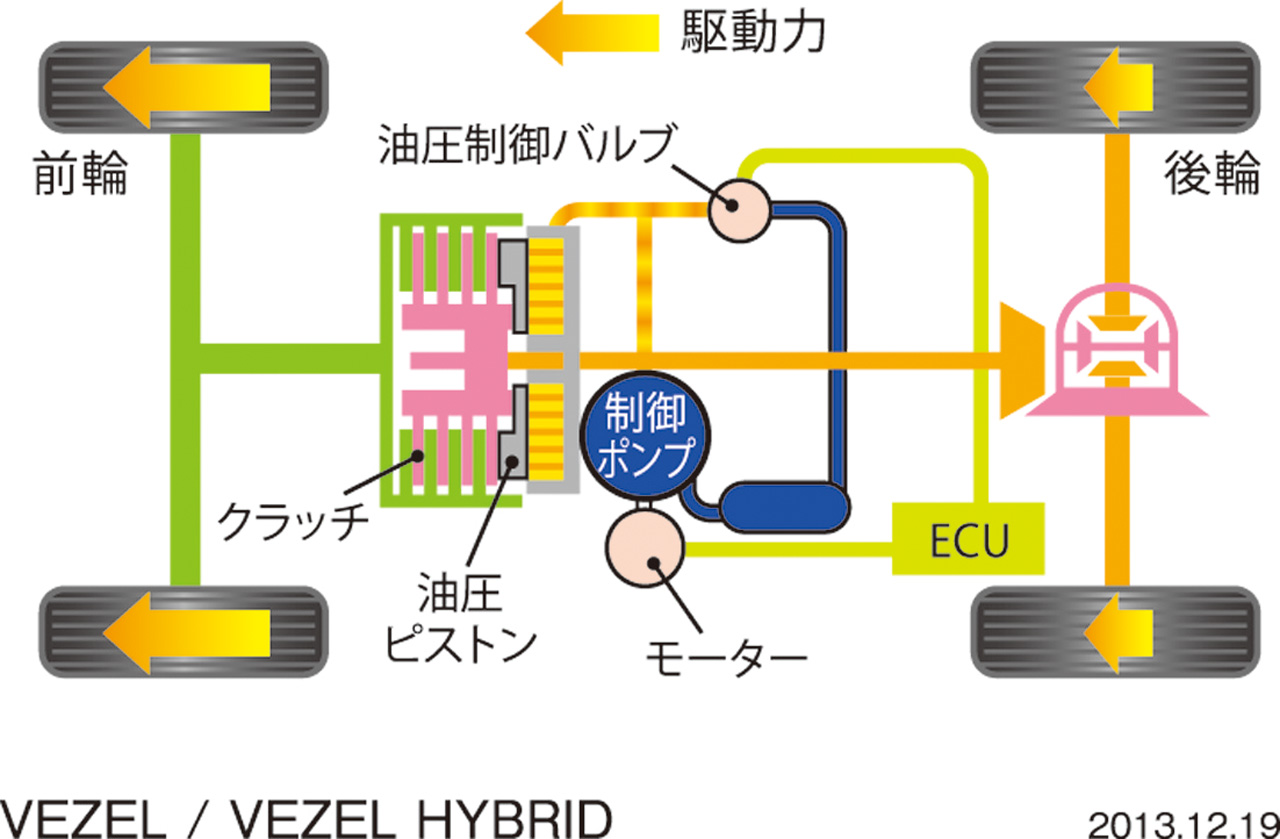

ホンダ リアルタイムAWD

ヴェゼルに採用される主力4WDシステム。通常時はFF駆動を維持するが、空転を感知すると電子制御の油圧クラッチが作動し、瞬時に4WD駆動に移行する。油圧らしいスムーズさが強み。

POINT4 安全&運転支援装備

装着の有無に加えて実走行での使い勝手も比較したい

もはや必須装備となった安全&運転支援装備。その中核となる衝突回避システムのチェックポイントは、回避対象に歩行者や自転車を含むか。都市部の走行が多いユーザーにとって特に重要だ。予防安全機能は自動運転化技術を応用した運転支援と車両周辺状況のモニターの有無。運転支援はACCとLKAの性能が重要で、ACCは停車まで対応できるかがポイント。全車速型は実用性と言うより精神的ストレス軽減の効果が大きい。LKAは警報だけではなく、ステアリング操作までサポートする半自動操舵機能が標準になっている。ただし、斜線認識能力や操舵制御の得手不得手もあり、同様のシステムでも同じような性能を発揮しない。整備された高速道路走行では運転ストレス減に大きな効果があり、高速長距離適性に影響するだけに、ここの見極めも忘れずに行いたい。また周辺モニターは、死角や後側方からの接近車両の有無を検知し警告するシステム。前者はBSM、後者はRCTAと呼ばれ、込み入った交通状況ではかなり役立つ装備である。

各メーカー 主要安全&運転支援機能

トヨタ&レクサス

トヨタ車は汎用性が高い衝突回避支援パッケージ「トヨタセーフティセンス」系に集約中。レクサス車はより高性能化が図られたシステムを搭載する。いずれも単眼カメラ+ミリ波レーダーによる検知方式が主流になりつつある。

ニッサン

モデルごとに検知方式は異なるが、「エマージェンシーブレーキ」を軸に搭載を進めている。エクストレイルなどには強力な運転支援機能「プロパイロット」も用意されている。

ホンダ

単眼カメラ+ミリ波レーダーを採用する「ホンダセンシング」を水平展開中しており、歩行者検知や制御機能付きのLKAをベーシッククラスにも採用するなど、積極的な取り組みが目立つ。

マツダ

プリクラッシュセイフティとアクティブセイフティを構成する先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の全モデルへの標準化を意欲的に進めている。

ミツビシ

ミリ波レーダー+単眼カメラ+超音波センサーにより衝突被害軽減ブレーキシステム、車線逸脱警報システム、誤発進抑制機能、ACCなどの機能を持つ「e-Assist」を設定。

スバル

ステレオカメラで検知を行う「アイサイト」を標準装備化を進めている。上級モデルには安全運転支援機能「ツーリングアシスト」も搭載。

スズキ

モデルごとに検知方式は異なる。最新モデルを中心に単眼カメラとレーザーレーダーを組み合わせた「スズキ セーフティ サポート」を設定。

ダイハツ

“モデルごとに検知方式は異なる。最新モデルにはデュアルカメラで検知を行う「スマートアシスト3を」採用。

提供元:月刊自家用車