車の最新技術

更新日:2021.04.28 / 掲載日:2021.04.26

「自動運転」がもたらす近未来に迫る!

- 「自動運転」の今現在は……

- 主要メーカーの自動運転への取り組み<TOYOTA>

- 主要メーカーの自動運転への取り組み<NISSAN>

- 主要メーカーの自動運転への取り組み<HONDA>

- 主要メーカーの自動運転への取り組み<SUBARU>

- 主要メーカーの自動運転への取り組み<MERCEDES-BENZ>

- 主要メーカーの自動運転への取り組み<TESLA>

- 各メーカーの自動運転レベル2への対応は?「運転支援」の実力の違い

- 主要メーカーの運転支援<TOYOTA>

- 主要メーカーの運転支援<LEXUS>

- 主要メーカーの運転支援<NISSAN>

- 主要メーカーの運転支援<HONDA>

- 主要メーカーの運転支援<MAZDA>

- 主要メーカーの運転支援<SUBARU>

- 主要メーカーの運転支援<MITSUBISHI>

- 主要メーカーの運転支援<SUZUKI>

- 主要メーカーの運転支援<DAIHATSU>

自動車を取り巻く環境は、自動運転時代の到来によって、新たなステージに突入するのは間違いない。当然、各自動車メーカーは激しい競争を繰り広げているが、メーカーごとに取り組みに違いがあるのも事実だ。ここでは各メーカーの最新動向を見ていこう。

「自動運転」の今現在は……

ドライバーが運転するトラックの先導で、何台かの無人トラックが隊列のように走行するカルガモ走行の実証実験はすでに実施済み。2021年中には実用化が予定されている。

自動運転時代に向けて官民一体で取り組み中

国土交通省が作成した自動運転のレベル分けでは、各レベルに求められるいくつかの要件を挙げているが、興味深いのはドライバーとシステム(車両)の主従関係である。前項のホンダセンシング エリートの解説でも述べたとおり、レベル3から運転の主導権がシステム側に移行する。ドライバーの立場からすればレベルが上がるほど運転者としての権能が減少し、システム監視者としての役務が増加。レベル4以上ではシステム稼働中は運行に関わるすべての制御をシステムが管理し、走行状況の確認も不要。レベル5では高速道路の限定条件なしの完全自動運転となっている。

レベル3まで実用化されたこともあり、完全自動運転も間近のように思えるが、自動運転のレベル設定は細かく条件や機能が設定されているわけではなく、緩やかな指針が示されるというのが実情だ。今のところ、具体的な機能や状況が示されているのは、タクシーや路線バスの無人化、トラックに先導された無人コンボイなど限定された分野に留まる。平成30年に策定された「自動運転に係る制度整備大綱」でも、ドライバー不足となっている地域の移動手段やトラック業界などの移動インフラ整備の打開策として自動運転は期待されており、現在ではそれに連なる実証実験が多数行われている。

例えばトヨタは、昨年末にWoven City(ウーブン・シティ)でe-Palette(イー・パレット)を用いた無人モビリティサービスの運行計画を発表している。イー・パレットの運行は指令センターによって管理され、いわば「ゆりかもめ(新交通システム)」のコミューター(ミニバス)版ともいえ、路車間通信等のインフラを必要とするものの、専用軌道は必須としない。無人運行ならレベル5とも思えるが、インフラが整備された地域に限定されるため、自動運転としてはレベル4相当となる。

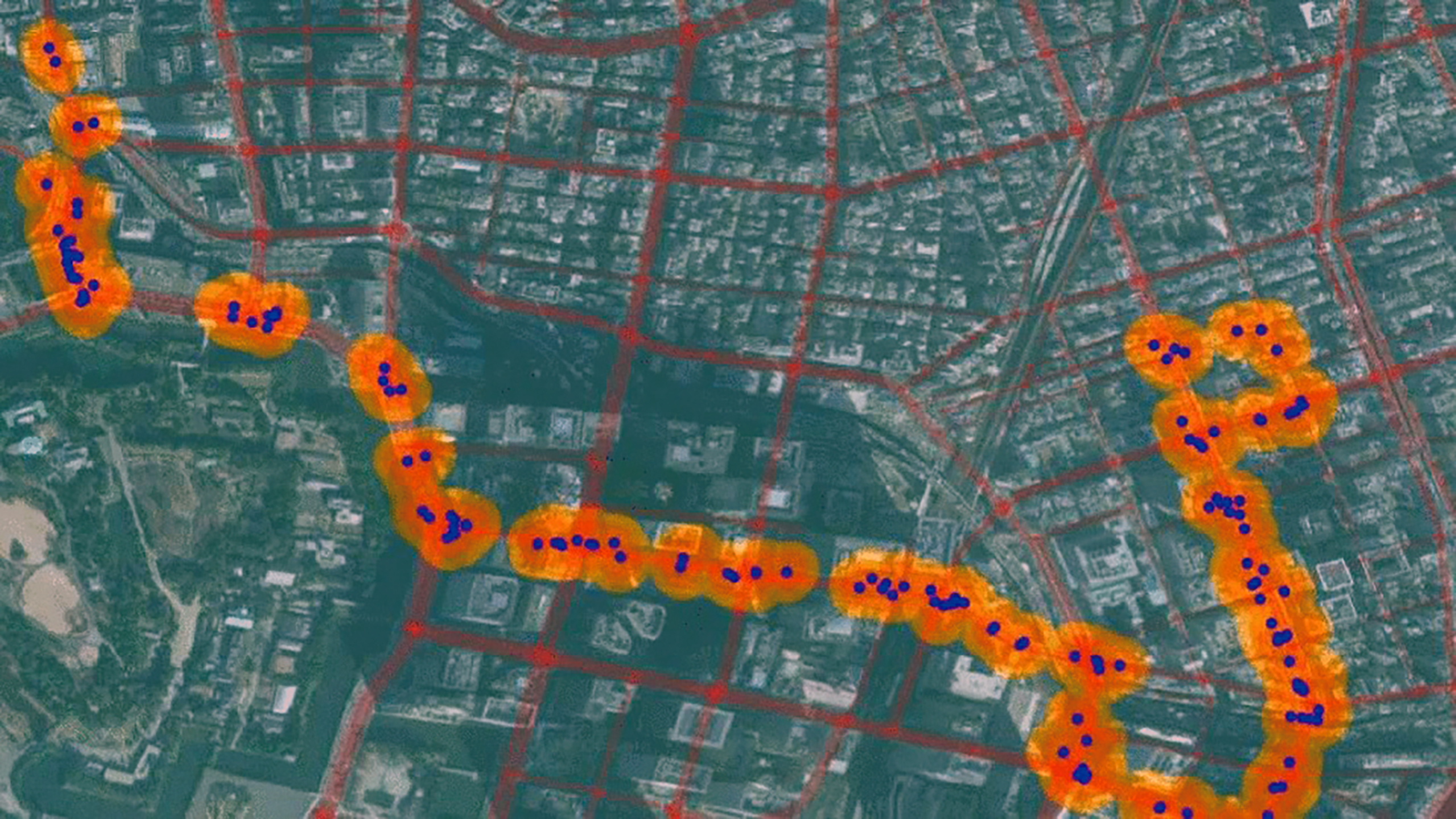

トヨタは車両に搭載したカメラの映像から入手した市街地のデータをもとに、高精度地図を自動的に生成する立証実験も行なっている。高精度地図網の整備は自動運転実現の根幹技術の一つ。

乗用車の自動運転技術はメーカー個別の開発が中心

一方、乗用車向けの自動運転技術は、無人コミューターや自動追従無人トラックのような実証実験は行われず、メーカー個々の開発が主体となっている。個人的には乗用車における自動運転化では何ができるか何処までできるかを探っているような状況と考えている。筆者が取材した時にはトヨタとホンダが市街地前提の完全自動運転の実験を行っていたが、車車間/路車間通信や複数の機械学習等を行う高度なAIなどが必須だった。センサー技術や車載ITの進捗を考慮するなら、乗用車も高速道路等の限定状況下でのレベル4の実用化はそう遠くないかもしれないが、市販車として一般化するのは、まだまだ先と感じる。

乗用車向けの自動運転としては、高速道路等の一定条件下での自動運転モード機能を核とするレベル3の普及が目標となるが、認可第一号となったホンダ・レジェンドのホンダセンシング エリートにしても、メルセデス・ベンツSクラスに追加が予想されるSAEレベル3の条件付き自動運転機能付きドライブパイロットにしても、最上級クラスのプレミアムセダン向けの機能であり、軽自動車クラスまで展開されているレベル2並みに普及するには、まだ時間が掛かりそうである。

個人的には車両の自動化とドライバーの運転技量の維持について検討されていないのも気になる。10年乗り続けて運転技量は初心者のままでは困りもの。乗用車の自動運転化技術が安全の向上を目的とするならば、運転時間に応じた運転技量の習熟や維持は欠かせない。この辺りも含めて、将来的にどのような機能が現実的なのかを見極めるためのデータ収集が、現状のレベル3の意義のように感じている。

高性能化レベル2の普及はハンズオフがキーワードに

国土交通省と経済産業省の自動運転化ロードマップではハンズオフ運転には言及していない。運転操作を行わない完全自動運転ならハンズオフになるのは当然のことだが、高機能化レベル2の基準を考えれば、明文化こそされていないが、特定条件下でのハンズオフは必須と考えるべきだ。つまり、カバーできる領域(状況)の広さこそが、自動運転の進化度合いと理解してもいいだろう。

もうひとつの目安はドライバーの視線である。レベル2では高機能化されたシステムを搭載していてもドライバーは即座に運転に復帰できる体勢が求められる。つまり、ドラポジの維持や運転中と同じ走行状況や周辺の監視が必要になる。ハンズオフ走行中でもよそ見してはならないことになる。

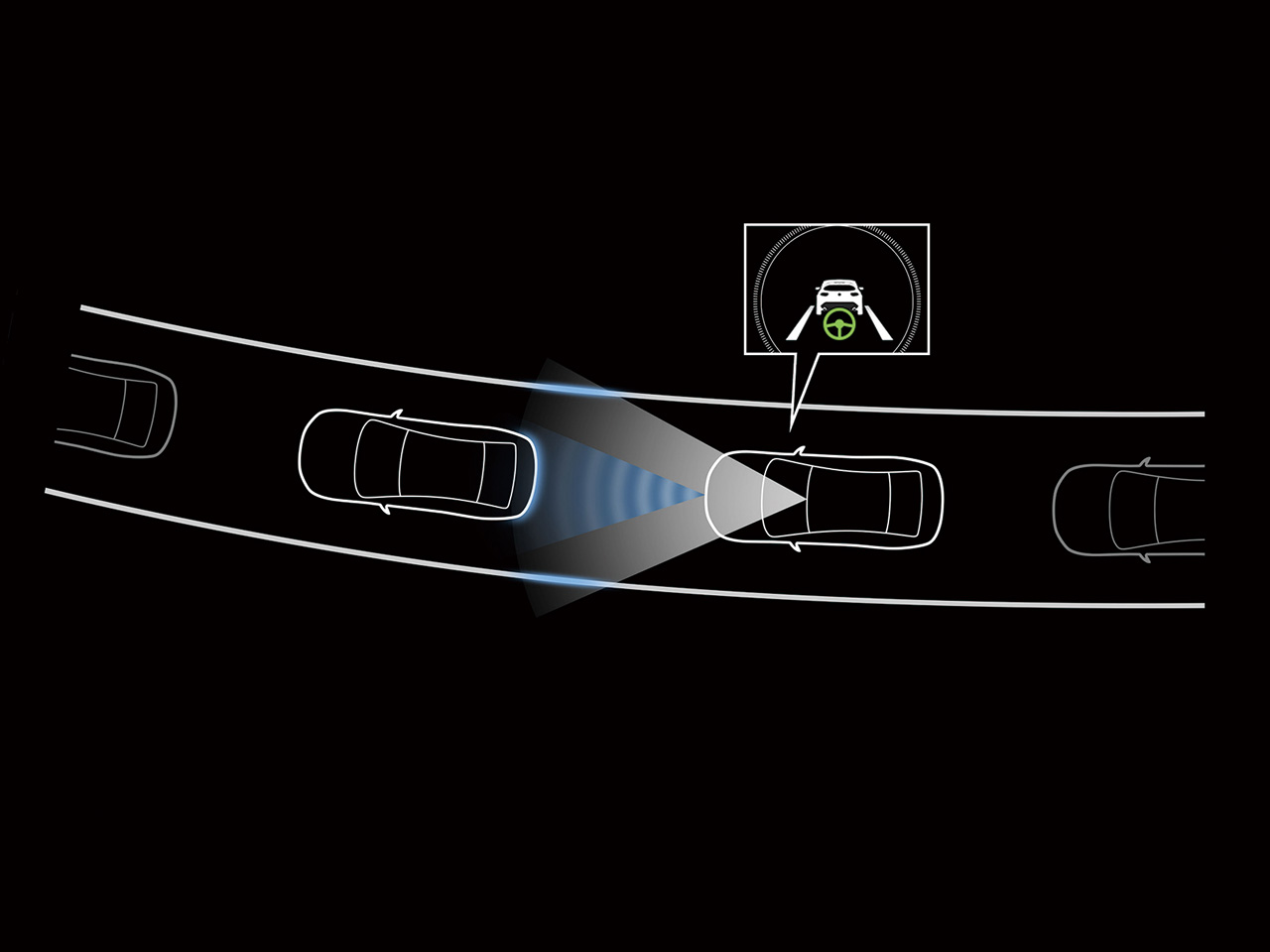

レベル3の自動運転でも即座に対応可能が大前提

現在、高機能化レベル2を達成しているのはニッサンのプロパイロット2.0とスバルのアイサイトXであり、高速道路限定でハンズオフ走行が可能になる。プロパイロット2.0はGPSの受信が必須で、アイサイトXは前走車追従状態での50km/h以下と作動条件が異なるのだが、ともに室内カメラによりドライバーが前方視認しているかを監視される。一定時間の脇見が検出されると、警告ののち作動が解除されてしまう。

システム主体で走行するレベル3以上では、ハンズオフに加えて運転に必要な状況監視もシステム側が代行するので、ナビ操作なども可能になる。つまり、走行中にシステム側が常時状況を監視できるかどうかが、高機能化レベル2とレベル3の境目。レベル3ならシステムが正常稼働中ならば、ドライバーは運転役務から解放されるわけだ。もっとも、レベル3は「条件付自動運転」であり、完全自動運転運行が解除された場合は、即座に運転に復帰できることが必要になる。正常運転ができないほどドラポジを崩しすぎたり、ナビ画面等に熱中し過ぎてはならない。その見極めはドライバーの判断次第だが、額面通りに解釈すれば、適正なドラポジと頻繁な状況確認は欠かせない。ドライバーとしての意識を維持するという点では、実は高機能化レベル2もレベル3も大差はないのだ。

主要メーカーの自動運転への取り組み<TOYOTA>

次世代技術の開発も順調。自動運転でもトップを走り続ける

![]() 未来都市「ウーブン・シティ」で世紀の大実験を開始

未来都市「ウーブン・シティ」で世紀の大実験を開始

静岡県のトヨタ東日本東富士工場跡地に建設される「Woven City(ウーブン・シティ)」では、人々の暮らしと自動運転車が共存する環境下で発生する問題や課題を浮き彫りにする試みが実施される。近未来の都市を検証する場として、世界的にも大きな注目を集めている。

![]() 自動運転車のパイオニア「イー・パレット」がまもなくデビュー

自動運転車のパイオニア「イー・パレット」がまもなくデビュー

ウーブン・シティでは、エリア内の人の移動を自動運転車でサポートするAMMS(Autonomous Mobility Management System)専用EV「e-Palette(イー・パレット)」が運用される予定。

イー・パレットのサイズ寸法は全長5255mm/全幅2065mm/全高2760mm。乗車定員は20名(オペレーター1名を含む)となる。航続距離は150km程度で最高車速は19km/h。車内には緊急ブレーキも装備される。

イー・パレットは、需要ニーズに応じた配備などの運行管理は司令センターが担当するが、走行自体は自動運転で運用(オペレーターは同乗予定)される。そのためライダーセンサーなどの各種センサーが車両周辺に装着される。

![]() レベル4対応の自動運転実験車「TRI-P4」の公道実証実験も実施中

レベル4対応の自動運転実験車「TRI-P4」の公道実証実験も実施中

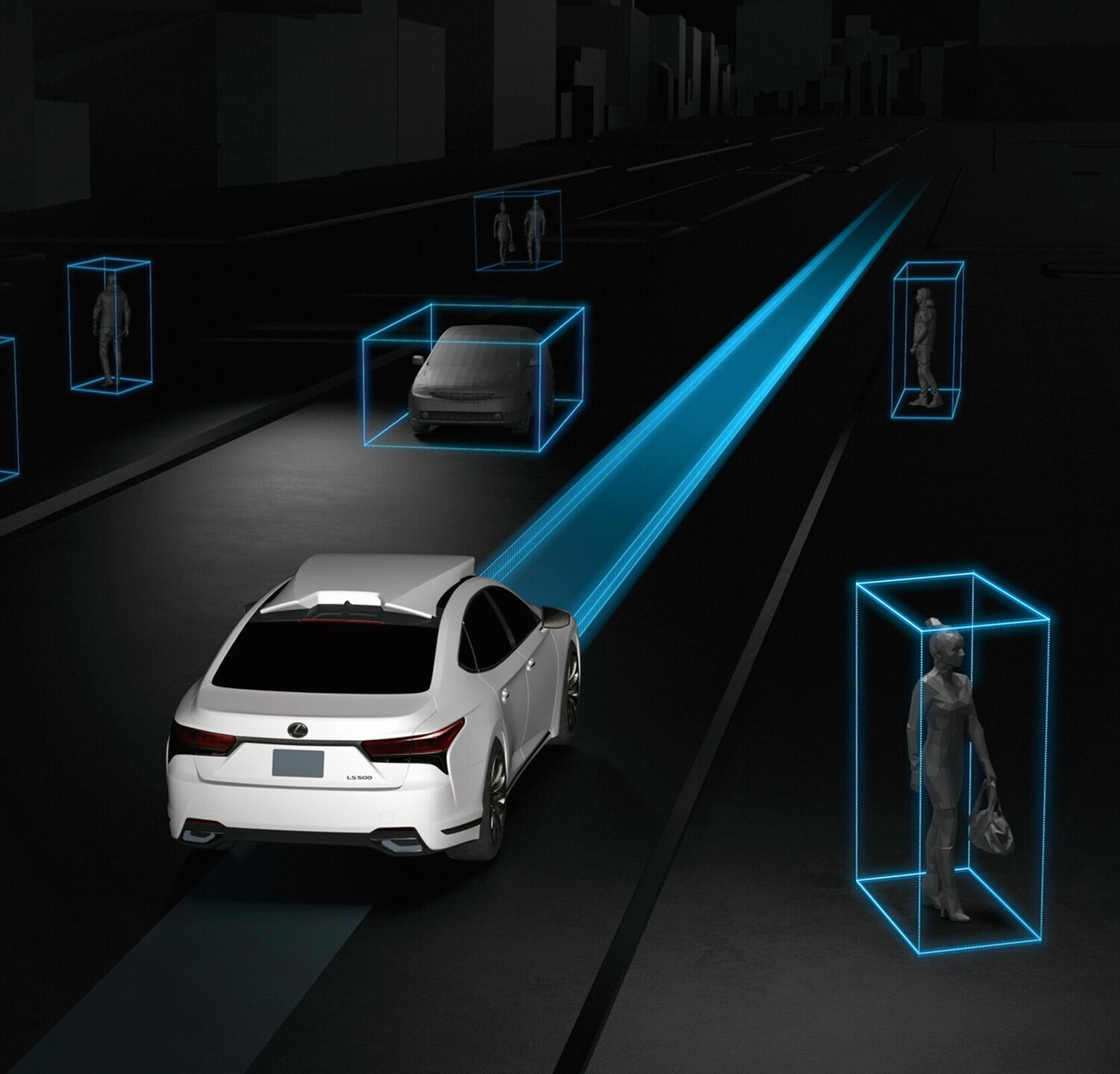

第5世代のレクサスLS500hをベースに開発された自動運転実験車「TRI-P4」。自動運転システムの2つのキー技術、「ガーディアン(高度安全運転支援システム)」と「ショーファー(自動運転システム)」がこの車両で開発される。

「TRI-P4」はリアルワールドで遭遇する様々な状況を想定したテストコースで開発が進められ、すでに公道での立証実験を行なっていることも公表されている。

熱画像処理にも対応する高機能カメラ群や各種センサーから得た情報は、車内搭載コンピューターによりリアルタイムで解析。前世代のPlatform 3.0モデルに比べると、「賢さ」も大きく向上している。

2015年には自動運転実験車「Highway Teammate(ハイウェイ チームメイト)」によるハンズオフ走行のデモンステレーションも公開済み。2020年頃の実用化を目標とされていたが、この夏、レクサスLSに追加される機能「アドバンスドライブ」でハンズオフ走行が実現される公算が強い。

主要メーカーの自動運転への取り組み<NISSAN>

今夏登場の電動SUV「アリア」にもプロパイロット2.0を採用

今夏の正式発売がアナウンスされている電動SUVのアリアには高速道路でハンズオフ運転に対応する、プロパイロット2.0が採用される。

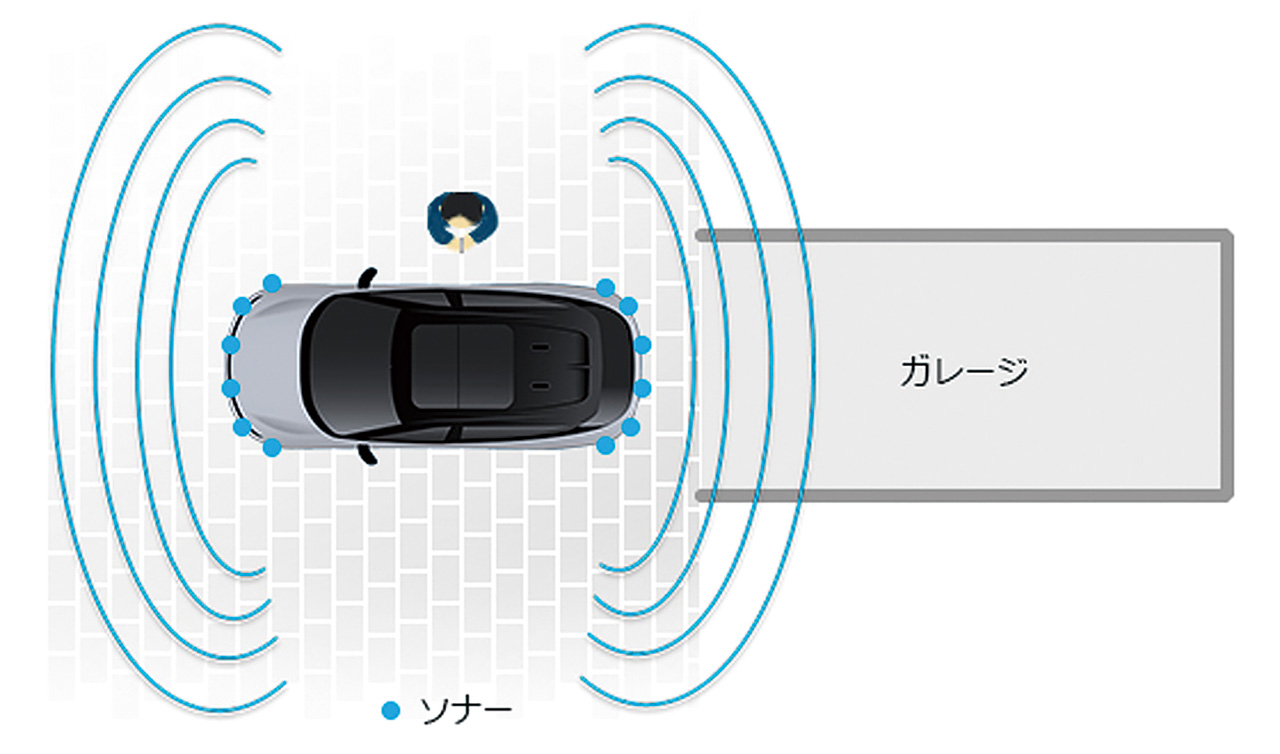

車外からのキー操作で、駐車スペースから自動で車両の出し入れできるプロパイロット リモート パーキングも、最先端のアシスト技術の一つ。

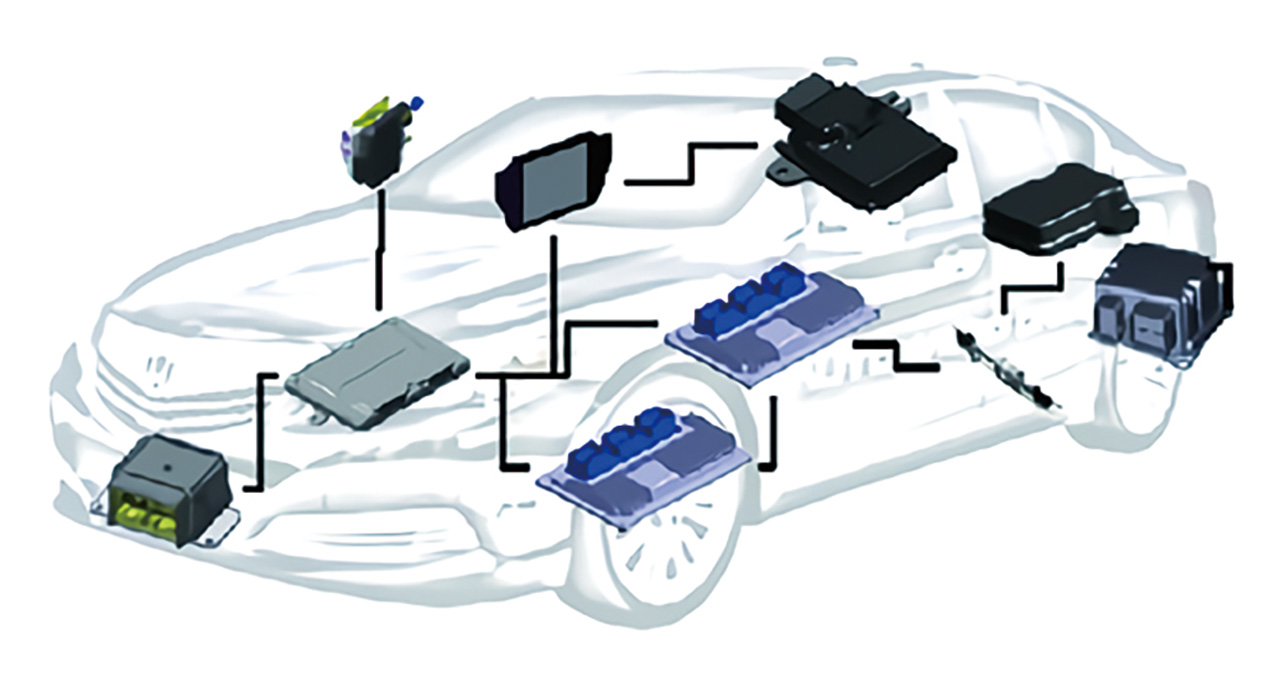

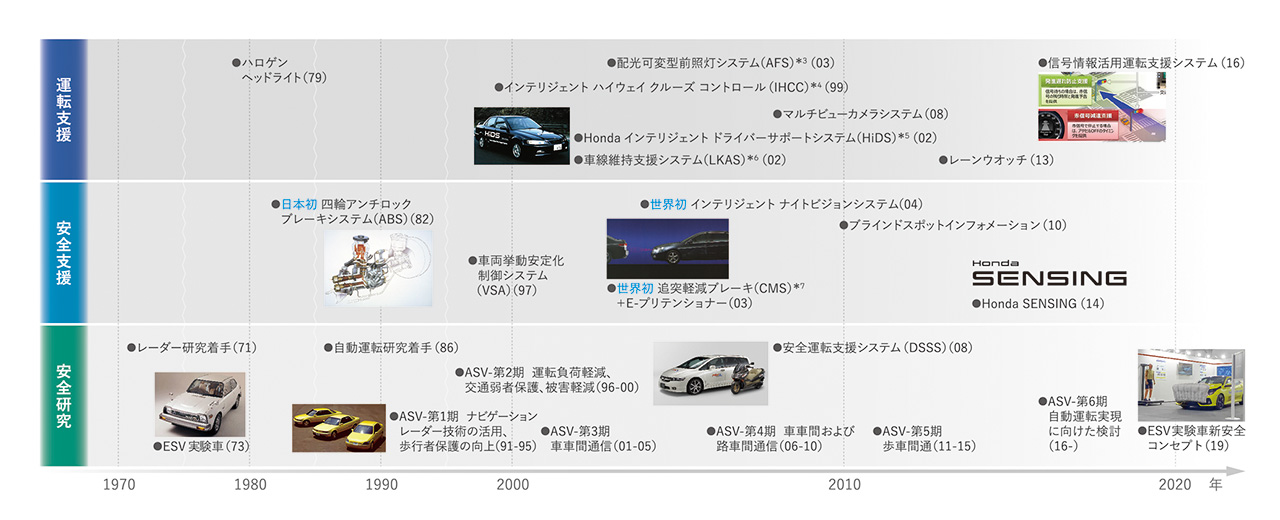

主要メーカーの自動運転への取り組み<HONDA>

50年にも及ぶ技術者の情熱が最高レベルの自動運転を実現

昨年4月に施工された道路交通法の改正により、高速道路などの限定したエリアでレベル3の自動運転が認められた。この春に発売されたレジェンドが適用第1号車になる。

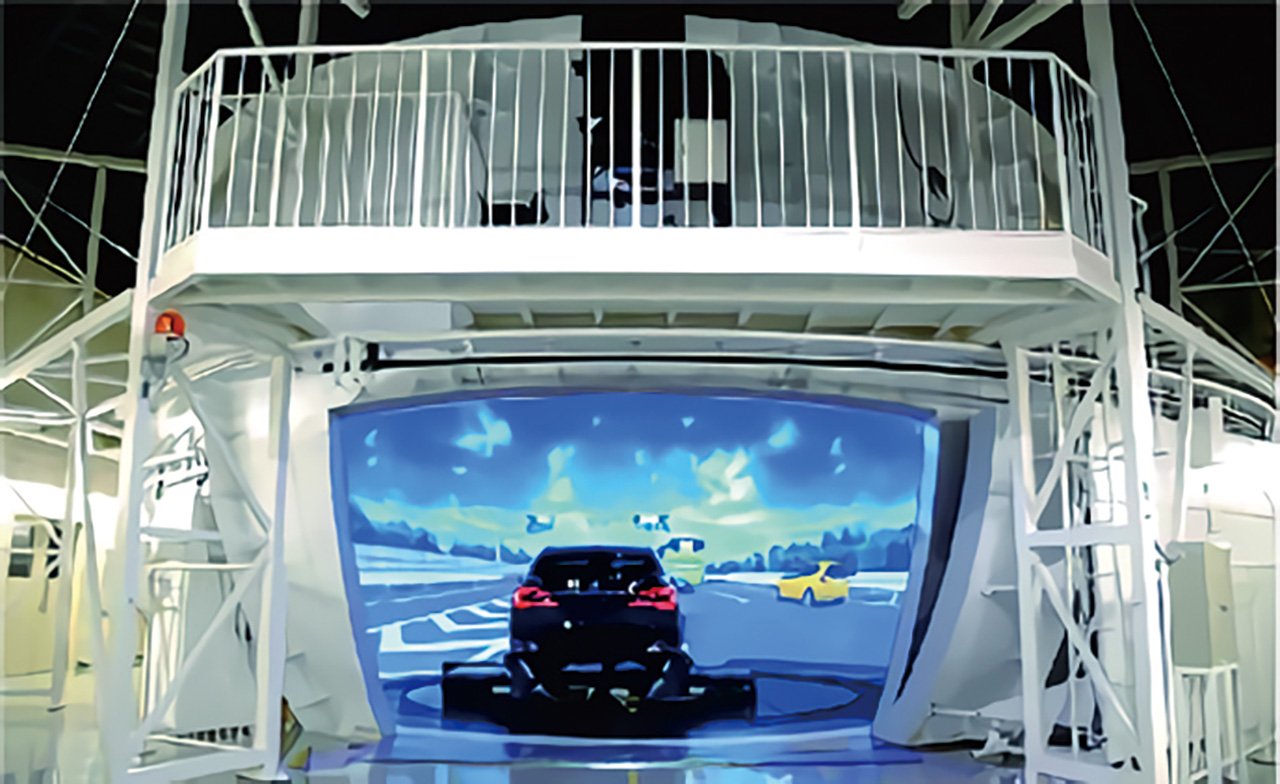

レベル3の自動運転実現のために、約1000万通りに及ぶシミュレーションも実施済み。リアルワールドでの実証実験も、全国約130万km走行して、安全性と信頼性を確認している。

1971年には現在の衝突軽減ブレーキに繋がるレーダーブレーキの研究に着手するなど、ホンダは、古くから安全運転支援技術に対しても積極的に取り組んでいる。

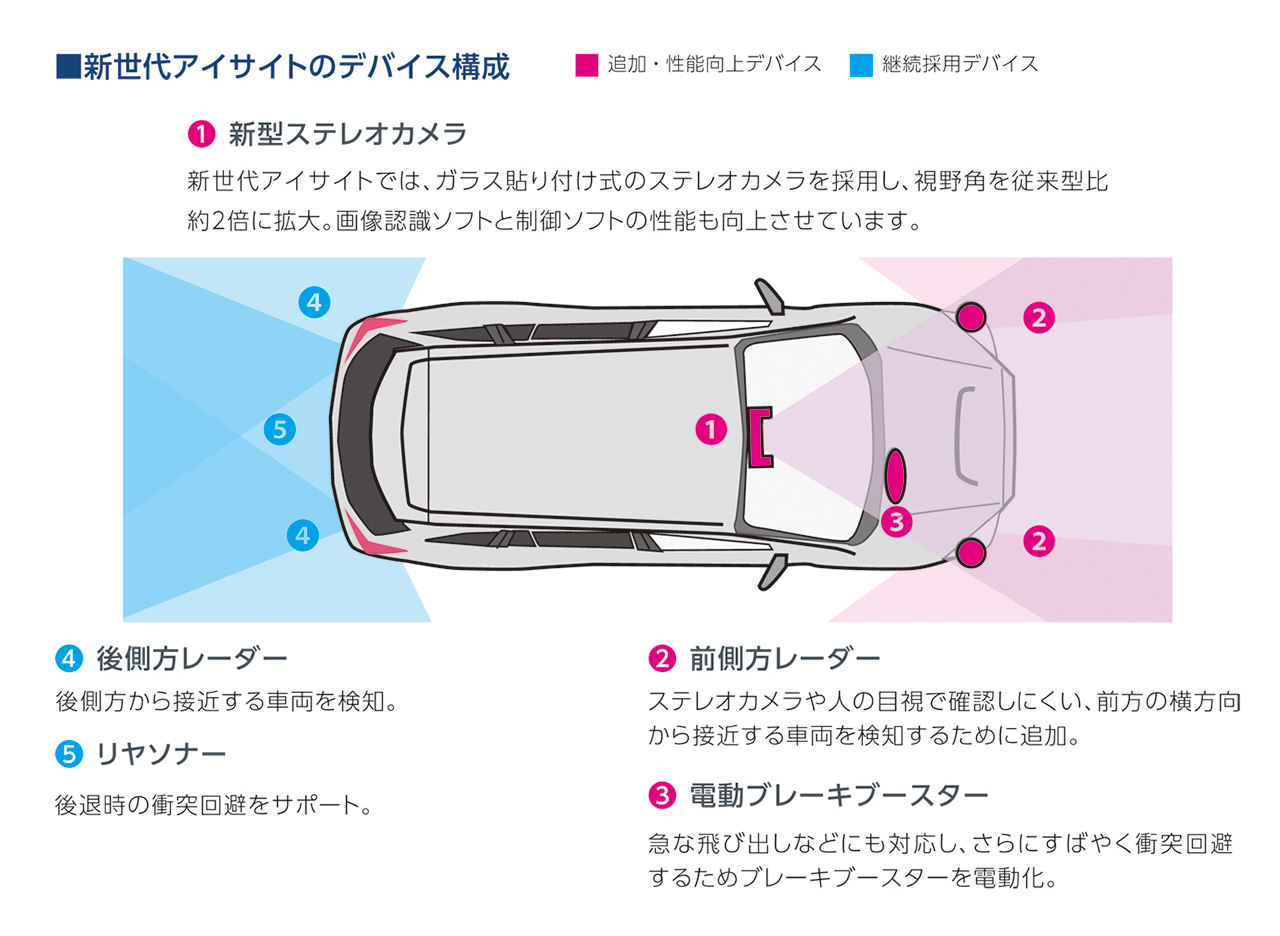

主要メーカーの自動運転への取り組み<SUBARU>

ハンズオフ対応のアイサイトXは多くのモデルへの搭載も期待大

スバルは運転支援機能の普及に積極的なメーカー。それだけにアイサイトXの拡大のスピードは気になる。他モデルへの展開も含めて、大きな注目が集まっている。

アイサイトはウインドウ上のステレオカメラで障害物の検知を行うが、現行レヴォーグのアイサイトは、ステレオカメラ+ミリ波レーダー併用式に変更され、検知能力が向上している。

アイサイトXのハンズオフ走行機能は、3D高精度地図に対応しているエリア+速度50km/hまでの渋滞時という、限られた環境下で作動。運転レベルとしては高機能化レベル2相当になる。

主要メーカーの自動運転への取り組み<MERCEDES-BENZ>

ドイツでもレベル3解禁間近!日本仕様向けも期待が高まる

昨年発表された新型Sクラスは、ドイツ本国では規制当局の承認が得られ次第、レベル3相当の自動運転機能「ドライブパイロット」が追加される予定。この機能が国内仕様車に投入されるかは未定だが、技術的には十分可能だろう。

主要メーカーの自動運転への取り組み<TESLA>

EVのトップランナーは自動運転でも最上位を走る

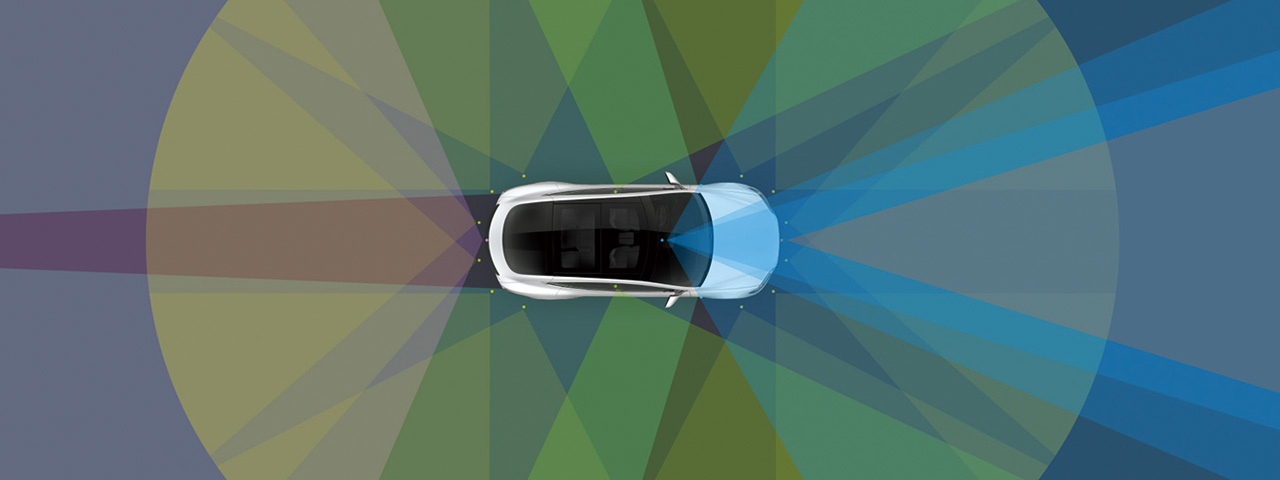

モデルによって設定は異なるが、いずれもオートパイロットは装着可能。高速道路のみならず市街地での自動運転にも対応するが、ドライバー自身が監視する必要や責任があると明言している。

EVのパイオニアであるテスラは、自動運転の分野でも最先端を走るメーカーのひとつ。国内仕様車にもソフトウェアの更新によって機能向上が図られるオートパイロットを用意する。

各メーカーの自動運転レベル2への対応は?「運転支援」の実力の違い

これからは「自動運転レベル2」に対応していて当たり前。もはやクルマを選ぶ時の大きなポイントとして考えるのが妥当といえるだろう。ここでは各社の対応状況をお教えしよう。

レベル2対応は当たり前。ただし機能は千差万別

現状では自動運転レベル2に求められる機能が、クルマ選びの際に重要ポイントとなる「運転支援」の中核を担うのは間違いない。メーカー各社ごとに独自システムを開発していることもあり、機能や使い勝手は異なるのだが、それでも共通の基本機能として挙げることができるのは、レベル2の要件を満たすACCとLKAの同時作動になるだろう。

ただし、このACCとLKAの同時作動は、あくまでも機能要件であり、個々の性能や実機能はあまり考慮されていない。分かりやすい例を挙げれば、自動ブレーキには衝突被害軽減ブレーキも含むので、必ずしもACCが全車速型である必要はない。LKAについても同様で、最も高機能になる走行ライン制御型であることは要件に含まれない。つまり、レベル2対応を謳うモデル同士であっても、リアルワールドでの実力は大きな差が出るケースも珍しくないのだ。

同じ名称のシステムでも機能が異なる場合も……

今後、自動運転機能の普及が急速に進むことを考えるならば、これから購入するクルマには全車速型ACCと走行ライン制御型LKAを備えていることが望ましい。ACCが全車速型、LKAが走行ライン制御に対応してなければ、区分こそレベル2でも、感覚としてはレベル1.5くらいに考えた方がいい。

メーカーごとにモデル展開は異なれども、全車速型ACCは国産全メーカーが採用済みだ。近年登場したモデルの大半には設定されていると考えていい。一方、LKAについては、設定なし、車線逸脱抑制、走行ライン制御型と、まだ対応レベルにばらつきが大きい。開発時期の影響も少なくなく、現在のようにモデルライフが長くなった状況では、最新型の機能と同じ名称でも中身は一世代前という場合もあるので、機能のチェックは必ず行いたい。

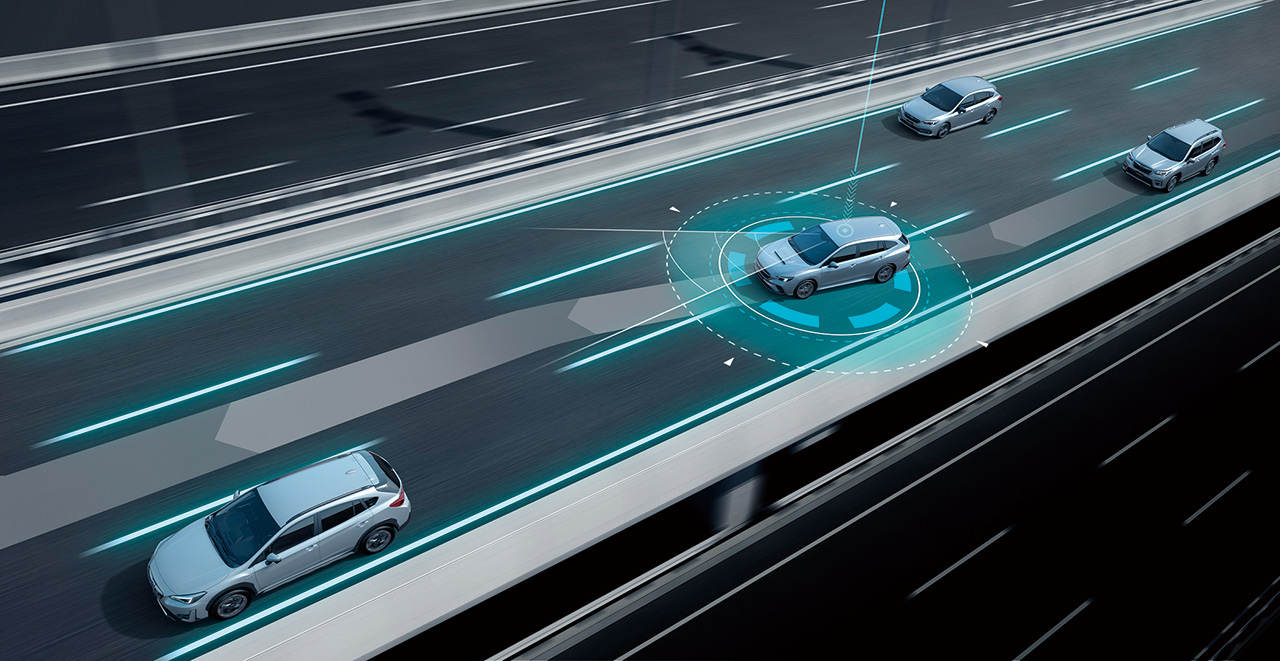

またハードウェアの面の進化も著しい。LKAに白線認識機能が求められることもあって、カメラが必須となり、さらに最新型ではレーダーとカメラの併用が標準化しつつある。また、高機能化に伴いレーザーライダー、ソナー(超音波)などのセンサーが加わるなど、近長距離、車両全周と検知範囲が拡大している。沢山付ければいいというものではないが、状況認識域の広さは運転支援機能の目安でもあるため、この違いも重要な要素といえるだろう。

主要メーカーの運転支援<TOYOTA>

トヨタセーフティセンスは機能が異なるシステムが混在

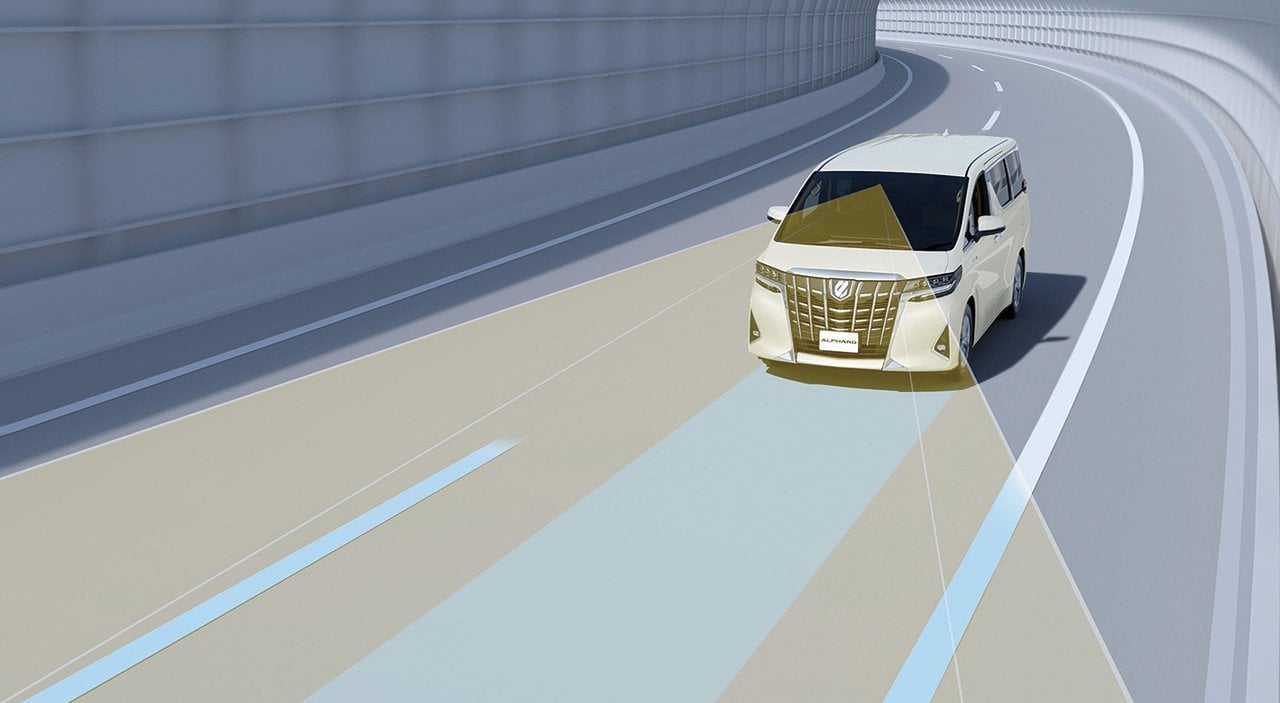

トヨタセーフティセンスの最新仕様はミリ波レーダーとカメラを併用。LTAの作動領域が広いことが特徴の一つ。

トヨタの先進安全システム「トヨタセーフティセンス」には、高速道路で操舵支援を行うLKAの進化版とも言うべきLTA(レーントレースアシスト)が備わっているが、一部のモデルは非装着。車線逸脱警報レベルというモデルも存在している。ちなみに販売ランキング上位常連のノア/ヴォクシーは、ACCも非対応で車線逸脱防止機能は警報止まりになる。

主要メーカーの運転支援<LEXUS>

大半のモデルはレベル2に対応済み。レベル3相当のシステムも投入予定

間もなくLSには、高速道路でドライバー監視のもと自動運転が可能になるレベル3相当の高度運転支援「アドバンスドライブ」が追加される予定。

トヨタよりも機能が強化されたレクサスチームメイトを展開中。開発年次が古い一部のモデルを除いた大半のモデルに、レベル2の要件を満たすシステムが標準装着されている。

主要メーカーの運転支援<NISSAN>

軽自動車クラスまで装着設定を拡大済み。機能向上も積極的だ

プロパイロット2.0はカメラとセンサー機能を強化することで、検知範囲と精度が大幅向上。高機能化レベル2相当の高速道路内ハンズオフ走行を実現。

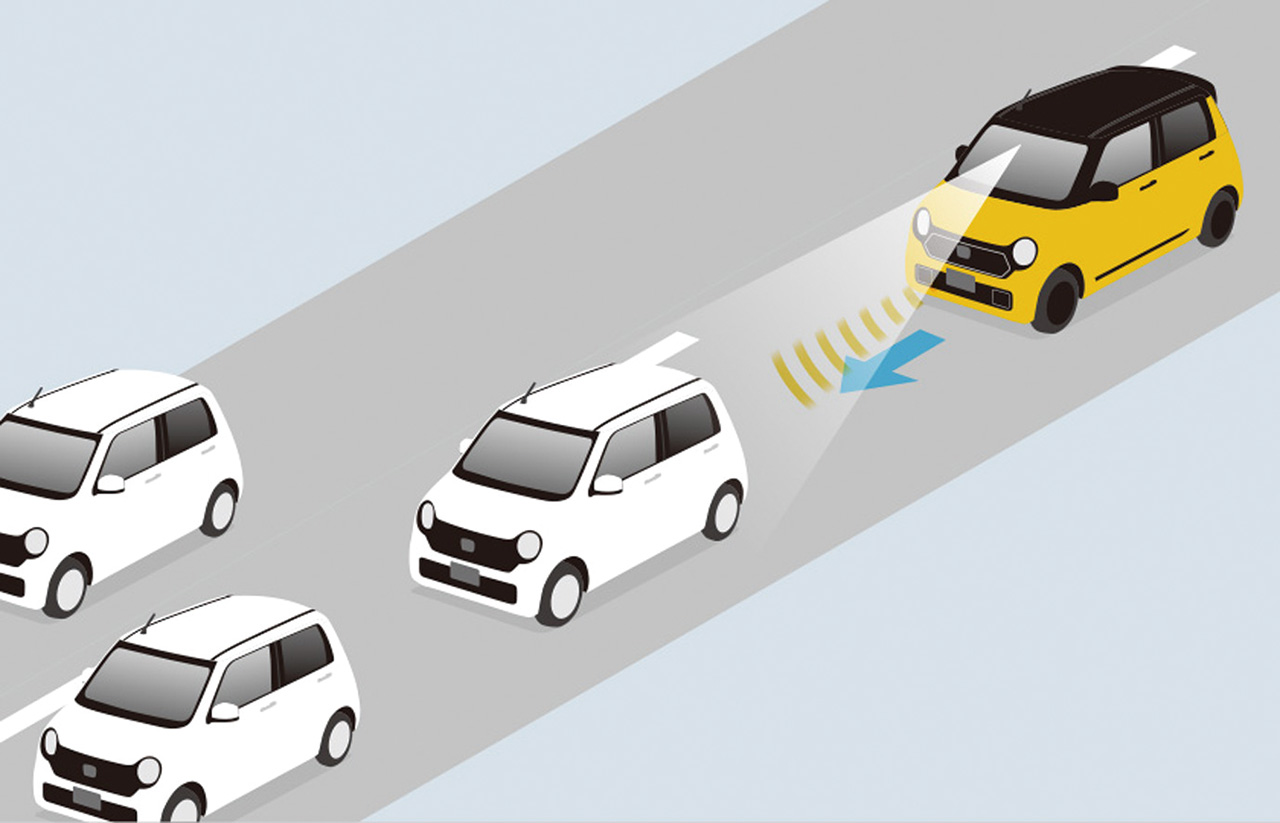

プロパイロットは全車速ACCと走行ライン制御LKAを採用しているが、最新仕様はレーダー/カメラ併用型に進化。作動条件の拡大や制御精度の向上が図られている。装着設定も幅広く、軽自動車のデイズやルークスにも搭載されている。ちなみに通常のプロパイロットはレベル2、プロパイロット2.0は高機能化レベル2の要件を満たしている。

ノートに採用された最新型は、標識検知と連動した設定車速自動変更や、ナビ連動によるカーブ自動減速など支援機能も拡大している。

主要メーカーの運転支援<HONDA>

実用的なシステムを展開中。普及への取り組みも積極的

ホンダセンシングは、渋滞追従機能も含む全車速型ACCと走行ライン制御型LKAが組み合わされる。レベル2としては標準的な内容を持つ。機能やハードで目新しさはないが、スポーツカーと軽トラックを除く車種に採用し、ほとんどが全車標準装着というのは賞賛に値する。普及の側面から見れば、最も運転支援に積極的かつ先進的なメーカーといえるだろう。

4月に正式発売された新型ヴェゼルにもホンダセンシングは標準装備。最新の広角カメラや高速画像処理チップが採用される最新仕様が投入される。

N-ONEに標準装備されるホンダセンシングは、全車速型ACCと走行ライン制御型LKAに対応するフル機能仕様。充実の内容を持つ。

主要メーカーの運転支援<MAZDA>

運転支援機能も年次改良で積極的に強化中

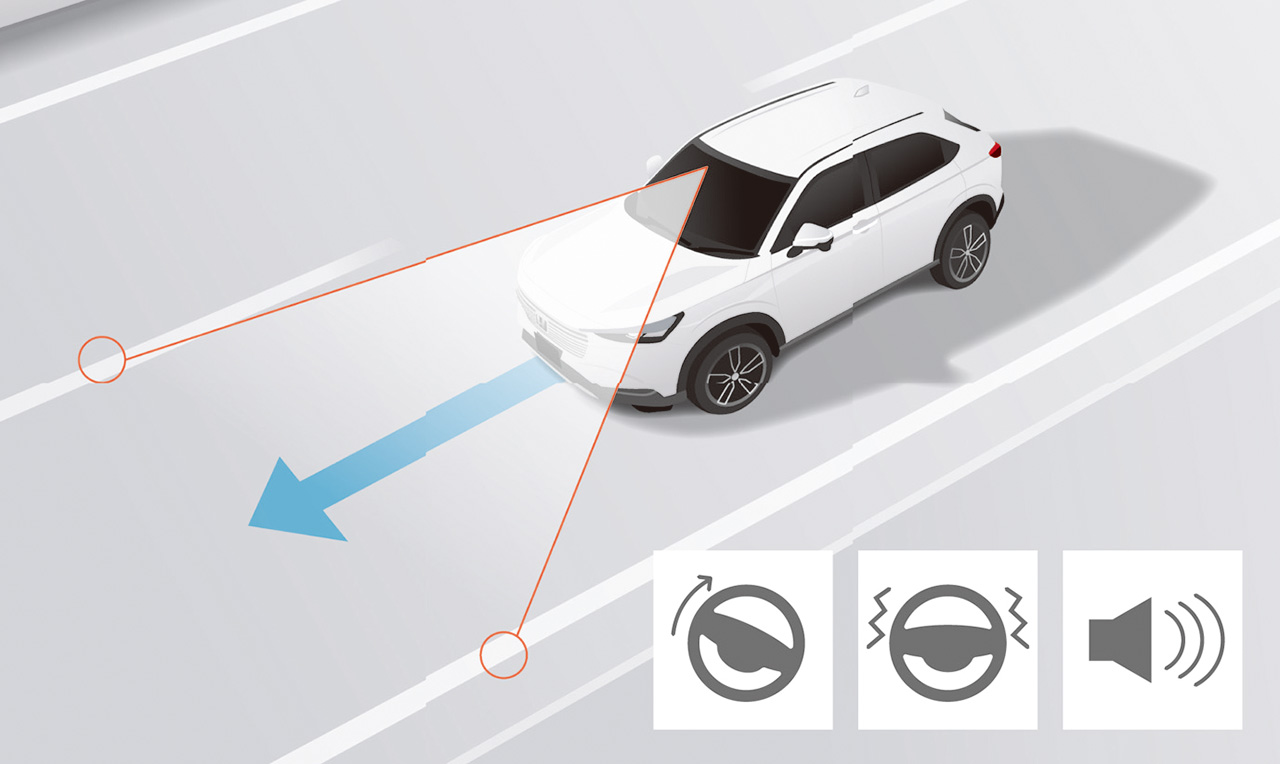

マツダは年次改良で商品力向上を図ることでも有名だが、マツダ3も昨年12月の改良時にCTSの作動上限車速を55km/hから高速域まで引き上げている。

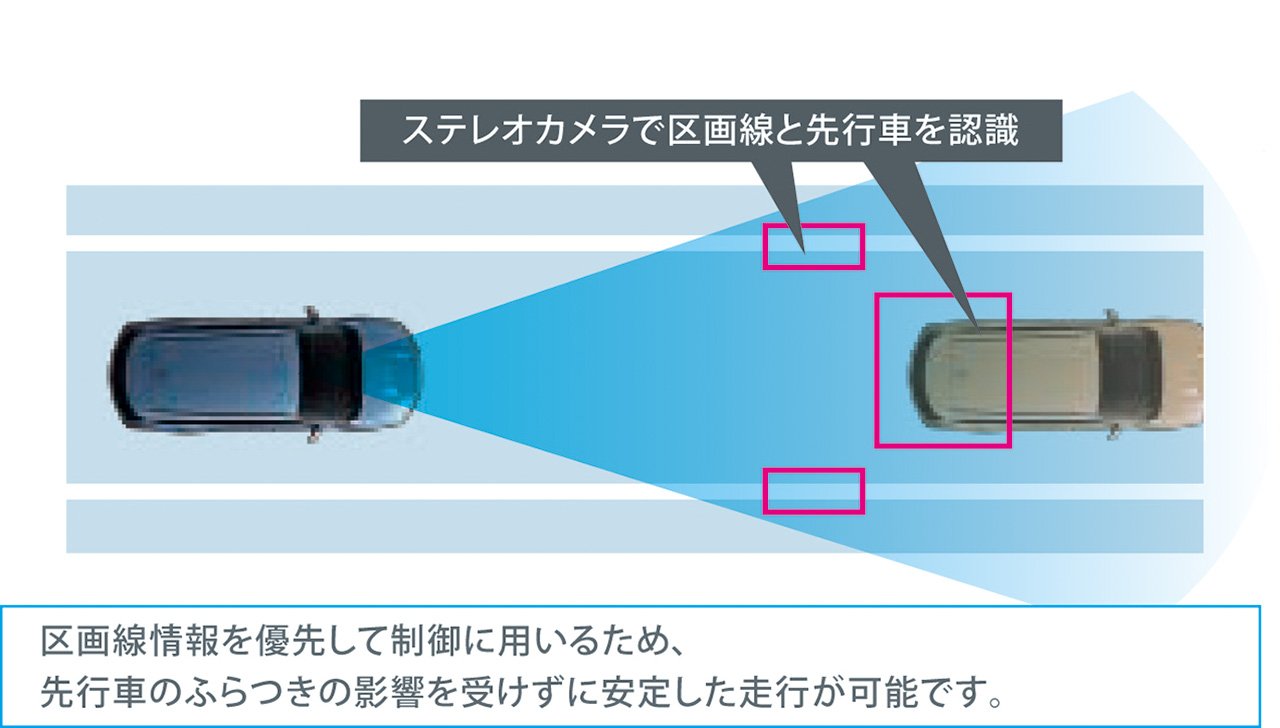

他に比べると車線維持支援機能で遅れを取っていたが、最新仕様に採用されたクルージング&トラフィック・サポート(CTS)で、高速対応の走行ライン制御LKAを採用。カメラによる車線区分線検知と前走車追従によりライン制御を行う。マツダらしくモデル改良時に最新仕様にアップデートされているが、車種やグレードでLKA機能に違いがあるので、CTSが設定されているかの確認は必要だ。

主要メーカーの運転支援<SUBARU>

最新レヴォーグのアイサイトは検知方式が進化

現在のアイサイトはカラーカメラ化で解析能力を向上させたver.3がベース。さらにLKAの走行ライン制御に前走車追従制御を加えたツーリングアシストも組み合わされる。検知方式はステレオカメラを用いるが、最新レヴォーグではミリ波レーダーを組み合わせた併用型に進化している。大半のモデルに標準装備化していることも大いに評価できる。

レヴォーグには上位システムのアイサイトXも設定。高速走行時の高度な操舵支援&ハンズオフ走行に対応している。

前走車追従+走行ライン制御型LKAの機能が追加されるツーリングアシストは、ほぼ全てのアイサイト装着モデルに標準装備される。

主要メーカーの運転支援<MITSUBISHI>

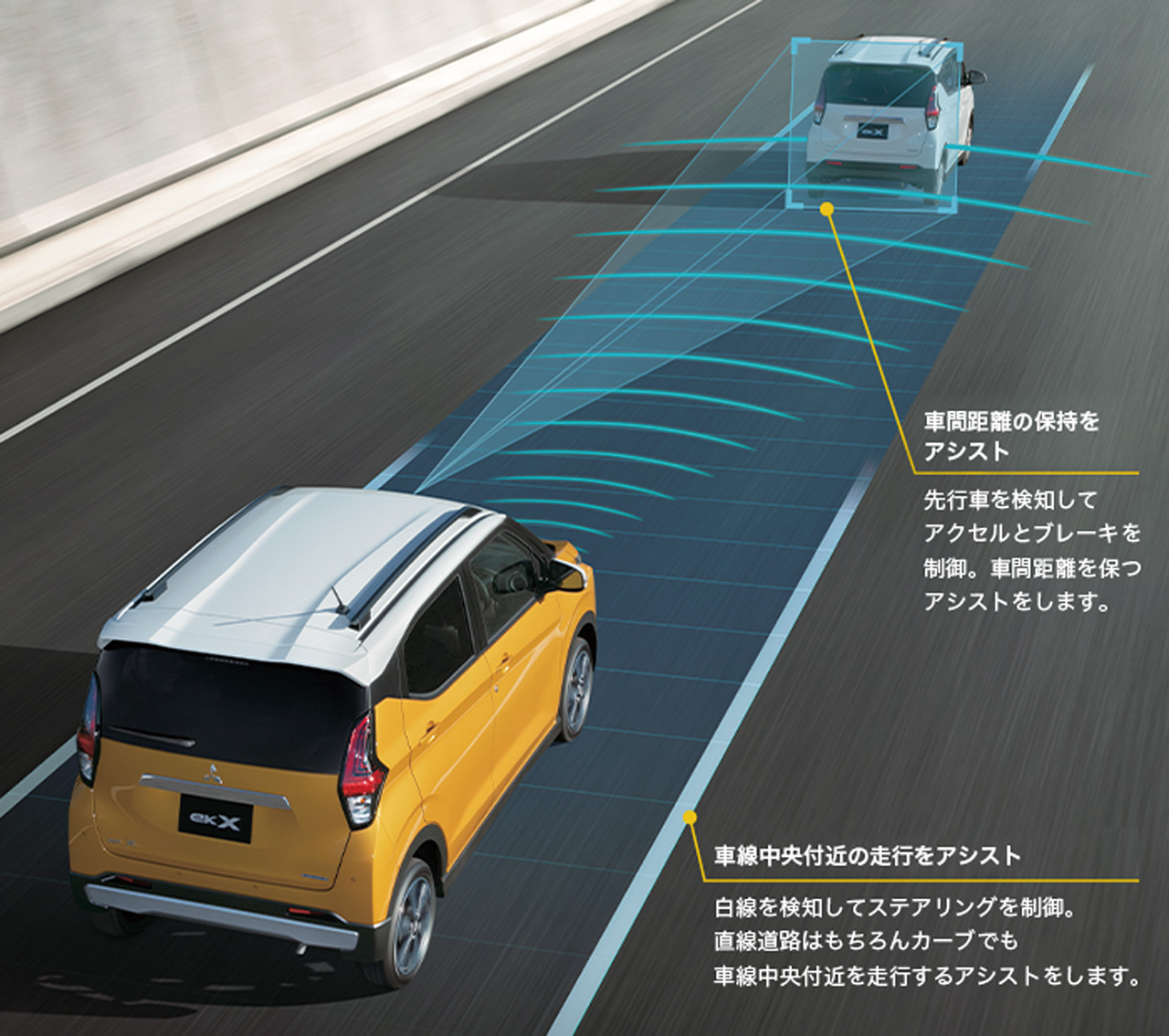

軽自動車のeKシリーズにはレベル2相当のシステムを設定

マイパイロットの機能には、全車速型ACC+走行ライン制御型LKAが含まれる。軽自動車トップクラスの性能を持つシステムだ。

エクリプスクロスやアウトランダーPHEVには、全車速型ACCは採用されるが、LKAは未対応(逸脱警報止まり)。軽自動車のekシリーズには、ニッサン・プロパイロットのミツビシ仕様となるマイパイロットが用意される。

主要メーカーの運転支援<SUZUKI>

LKAの機能の違いはしっかりと見ておきたい

昨年フルモデルチェンジしたソリオには全車速型ACCは設定されているが、LKAは車線逸脱警報止まりになるため、自動運転レベル1となる。

スズキセーフティサポートも、車種別に機能差が生じているので注意が必要。例えばクロスビーには全車速型ACCと走行ライン制御型のLKAが組み合わされるレベル2相当の内容が盛り込まれるが、ソリオは車線逸脱警報止まりとなる。

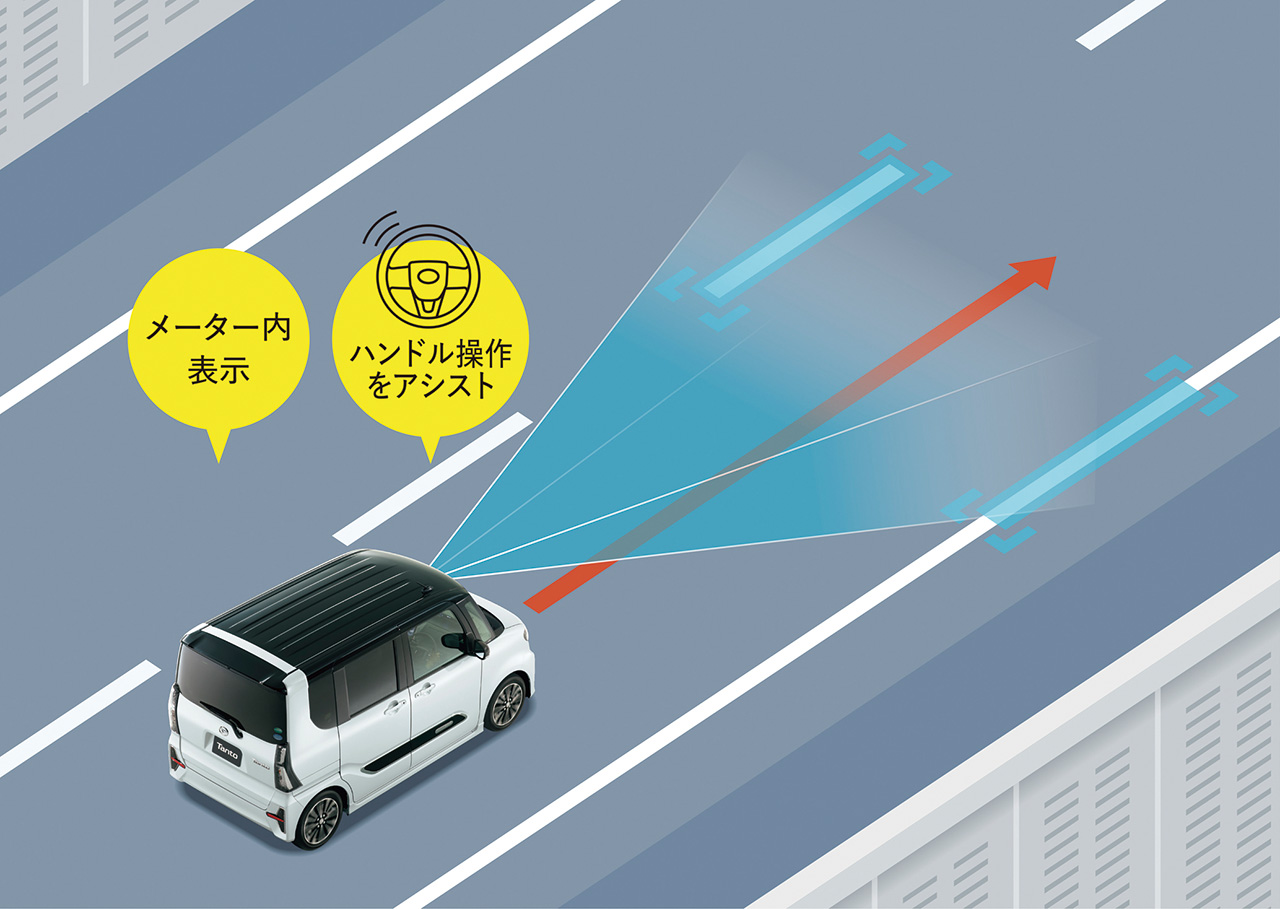

主要メーカーの運転支援<DAIHATSU>

運転支援機能の多くは上位機能のスマアシプラスに集約

タントやタフトなどの軽自動車にも最新の安全機能の標準化を進めているが、ACCや走行ライン制御型LKAなどはグレード別設定という扱い。

近年、ステレオカメラで周辺認識を行うスマートアシストを全モデルに積極採用しているが、安全機能が中心。全車速型ACCや走行ライン制御型のLKAなどは、グレード別、もしくはOPとなるスマートアシストプラスに含まれる。