車のエンタメ

更新日:2019.08.08 / 掲載日:2019.08.08

名車の商品企画室 TOYOTA MR2 MR-S

期待されながらも不発に終わったクルマがある。かと思えば、ノーマークからの大ヒットもある。懐かしいあの一台の商品企画を振り返りながら、その違いはどこにあったのかを、探ってみよう。

ユーザーの期待に振り回され続けた迷える日本初のミッドシップカー

初めて世に出たコンセプトやメカニズムを正しく評価するのは難しいものだ。作り手が懸命に作品に込めた狙いがユーザーに伝わらないことはよくあるし、ユーザーの求めるものが、作り手の想いと乖離してしまう悲劇もときに起こる。日本初のミッドシップカーとして世に出たトヨタMR2もそのようにして迷い、3世代で四半世紀に近い歴史を通してもがきながら、ついに理解されなかった。

文・横田 晃

MR2(AW11)1984-1989

全長:3950mm

全幅:1665mm

全高:1250mm

ホイールベース:2320mm

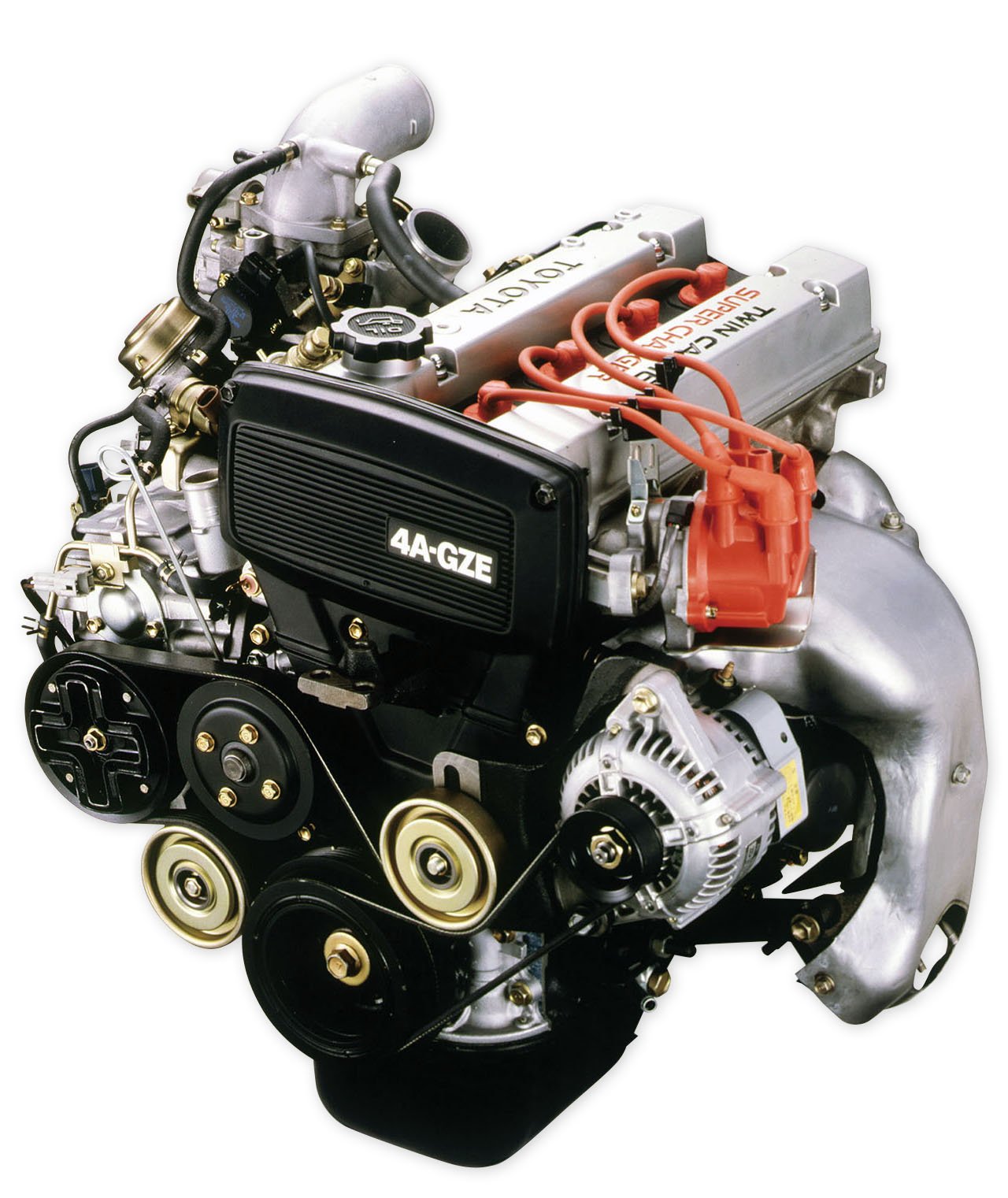

エンジン:3A-LU型 1.5LSOHC 83PS

4A-GELU型 1.6LDOHC 130PS

4A-GZE型 1.6LDOHC+SC 145PS

![]() MR2(SW20)1989-1999

MR2(SW20)1989-1999

全長:4170mm

全幅:1695mm

全高:1235mm

ホイールベース:2400mm

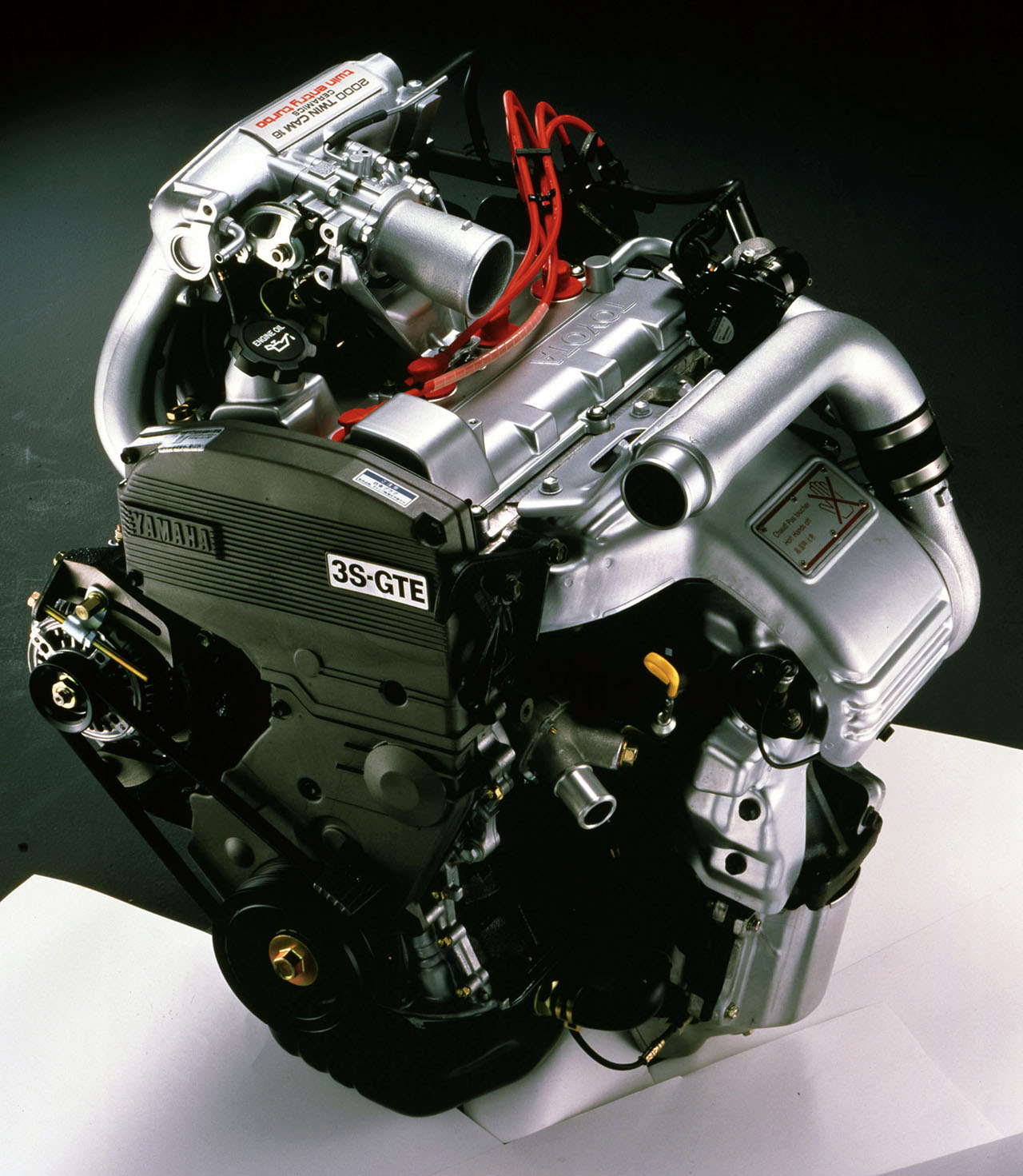

エンジン:

3S-GE型

2.0LDOHC

180PS

3S-GTE型

2.0LDOHCターボ

225PS

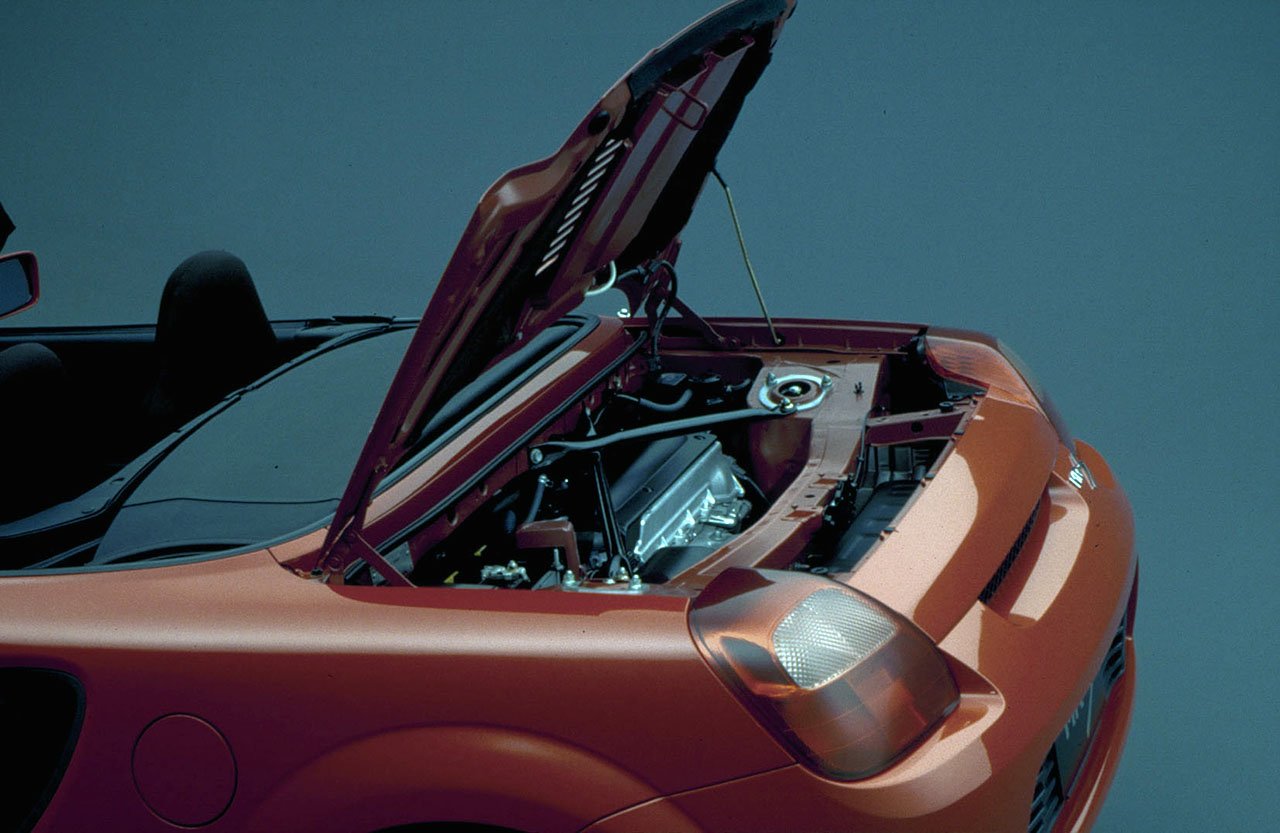

![]() MR-S(ZZW30)1999-2007

MR-S(ZZW30)1999-2007

全長:3895mm

全幅:1695mm

全高:1235mm

ホイールベース:2450mm

エンジン:

1ZZ-FE型 1.8L

DOHC 140PS

日本初の商品企画の源は挑戦者であり続ける姿勢

最近のトヨタに若々しいイメージを持つ人は少ないかもしれない。豊田章男社長自身、それを憂いて「もっといいクルマを作ろうよ」と音頭を取って、挑戦者の姿勢を懸命に打ち出している。

しかし、本来トヨタは今で言うベンチャー企業。戦前の織機メーカーから自動車メーカーへの転身に始まり、独自技術にこだわった初代クラウンなど、挑戦的なクルマ作りが持ち味だった。

スポーツカーにおいてもトヨタ2000GTに始まり、パブリカをベースとしたライトウェイトスポーツカーのスポーツ800や、日本初のスペシャリティカーのセリカなど、日本初、世界初のメカニズムや商品企画に果敢に挑んできた歴史を持つ。プリウスに始まるハイブリッド車も、その姿勢に連なる挑戦的な仕事の代表例だ。

ただし、すべての挑戦に勝利してきたわけではない。前例のないことを挑戦と呼ぶ以上、失敗も当然起こりうる。たくさんの挑戦をした者は、たくさんの失敗の可能性をも抱えるのだ。それを承知で挑み続けた者だけが、最後まで生き残ることができる。今日のトヨタは、そうした輝かしい失敗のおかげで存在しているのである。

日本初のミッドシップ車として誕生したMR2も、その一例だ。

そもそもこのクルマの企画は、67年から82年までトヨタを率いた豊田英二社長の「トヨタには将来、常識では考えられないひと味違ったクルマがあってもいいのではないか」という言葉をきっかけにして始まったという。

そうして、大衆FF車のパワートレーンを使って72年に誕生したフィアットX1/9を参考に、当時FF化されたばかりのカローラのコンポーネントを活用して84年に生まれたのが、日本初のミッドシップカーとなったMR2だ。

スバルとコラボしたFRスポーツカーの86や、世界の高級スポーツカーに比肩するレクサスLFAをも生んだ今日のトヨタなら、常識では考えられない商品企画ではけっしてない。しかし、カローラやクラウンを始めとする保守本流のラインナップがようやく完成した当時のトヨタにとっては、それはまさに挑戦的な商品だった。

もっとも、技術的にはMR2はけっして困難な挑戦ではなかった。クーペ系はFRを維持しながら、実用車系をFF化した80系カローラのパワートレーンを、丸ごとそっくりリヤに移設するだけ。軽量コンパクトな新世代の4A-G型エンジンの素性もよく、パッケージングにも無理はない。

むしろ難関だったのは「お客様の声」。どう評価されるかだった。

TOYOTA MR2 MR-S メカニズムの変遷 日本人の誰も知らない「正しいミッドシップ」を模索し続けた四半世紀

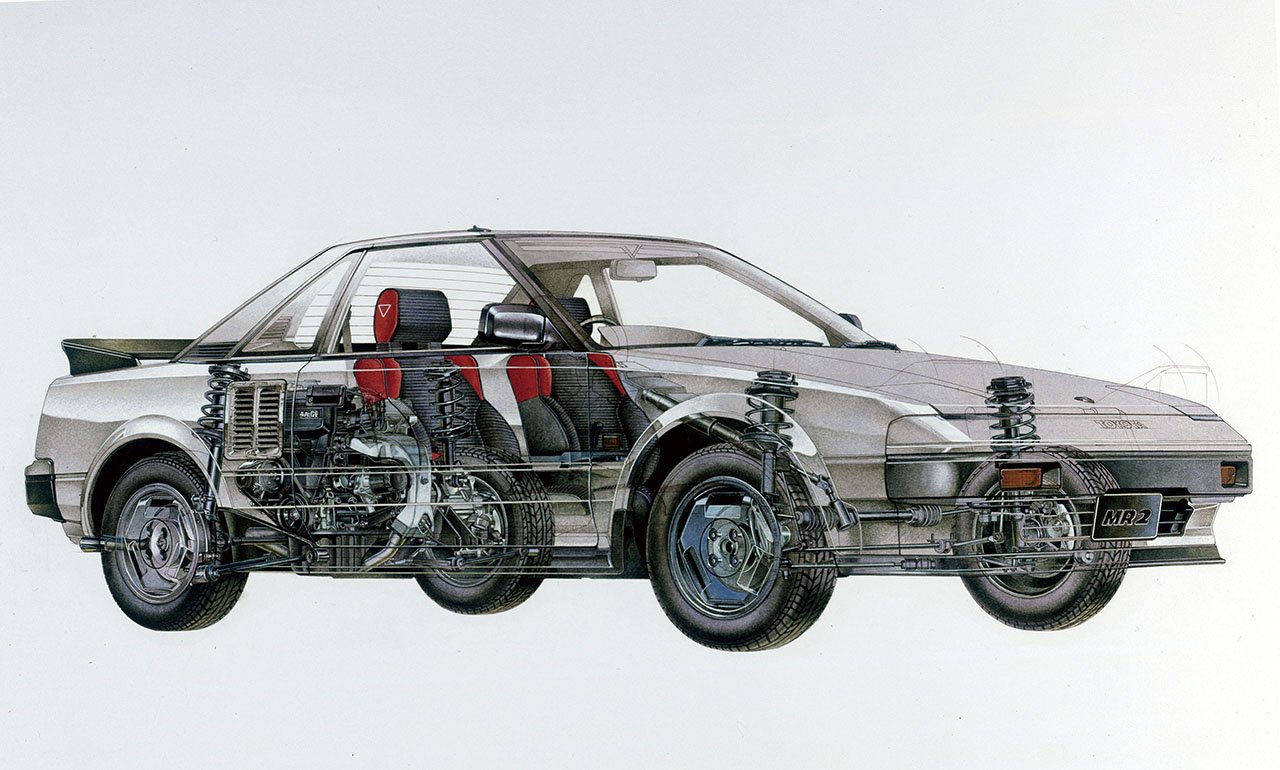

![]() MR2(AW11)

MR2(AW11)

カローラのFF用メカニズムをそっくりリヤに移動して成立させたミッドシップ。車両価格もカローラ+αに抑えられており、切れ味のいいハンドリングをリーズナブルに楽しめる入門スポーツカーに仕上がっていた。

登場当時はNAの4A-G型ツインカム16バルブのみ。130PSはシャシーとのバランスもよく、軽快なレスポンスもハンドリングの味付けとよくマッチしていた。

86年のマイナーチェンジで、スーパーチャージャー付きの4A-GZ型も搭載。出力特性が扱いやすいスーパーチャージャーの選択は見識だった。同時にTバールーフ仕様も設定された。

コンパクトな新世代エンジンを巧みにミッドに搭載。乗員の背中から軽快なエンジン音を聞きながら、腰から回るようなハンドリングを楽しむ日本車初の経験は、新鮮だった。

速さでしか語れなかった日本人のスポーツカー観

1980年代前半までの日本において、スポーツカーというカテゴリーは社会的には存在していなかった。スポーツという言葉が誤って解釈されていたからだ。

スポーツという英単語は、本来は余暇活動全般を意味する。乗馬や散歩もスポーツなら、チェスや日曜大工もれっきとしたスポーツ。スポーツカーも、格式あるフォーマルセダンに対する”余暇を楽しむクルマ“というのが正しい解釈であり、必ずしも速さが価値に直結するわけではない。

ところが、日本ではスポーツという言葉に”体育“や”競技“という語釈が当てられてしまった。そのせいか、スポーツカーが競技車両=レーシングカーと混同され、公道でそれを乗り回すのは暴走行為という、今なら噴飯ものの論理がまかり通っていたのだ。

なにしろ60年代にホンダがF1で初優勝すると、「暴走族に加担するのか」という抗議が殺到したのだから、自動車メーカーにとっては笑えない話だ。

だから当時の運輸省もスポーツカーと銘打った新型車の型式認定は認めなかったし、それを前面に出した売り方も認めなかった。

かくして初代MR2も、日本国内ではスポーツカーを名乗れなかった。乗れば機敏なハンドリングが合法的な速度域でも楽しめる、好ましいライト級スポーツカーだったにもかかわらず、車名の元になったミッドシップ・ランナバウト・2シーター=街をキビキビ走るミッドシップの2人乗りという苦しいコンセプトで売られたのだ。

登場した84年にはCOTYを受賞するなど、専門家にも概ね好評だったMR2だが、その後の歩みでもまた、”スポーツ“の誤訳が足元をくじく。当時は自動車雑誌がスポーツカーと見るやサーキットに持ち込んでいた時代だ。

MR2の持ち味は1・6LのNAエンジンの軽快な吹き上がりと機敏で正確なハンドリングだったが、サバンナRX-7やスカイラインRSとサーキットで競争させられては、非力さは否めない。

同じエンジンを積むAE86型レビン/トレノがFRらしく振り回して楽しめたのと比べると、ミッドシップならではの正確な反応が、かえって刺激が少ないと感じさせたのも不利に働いた。そこで「お客様の声」を聞いたトヨタはスーパーチャージャーでMR2を武装するも、まだ遅いと言われた。

そうこうするうちに、時代はバブルに突入し、高性能車が次々と登場、スポーツカーを名乗るモデルも許されるご時世が到来する。

そこで2代目MR2も、思わずはっちゃけてしまったのだ。

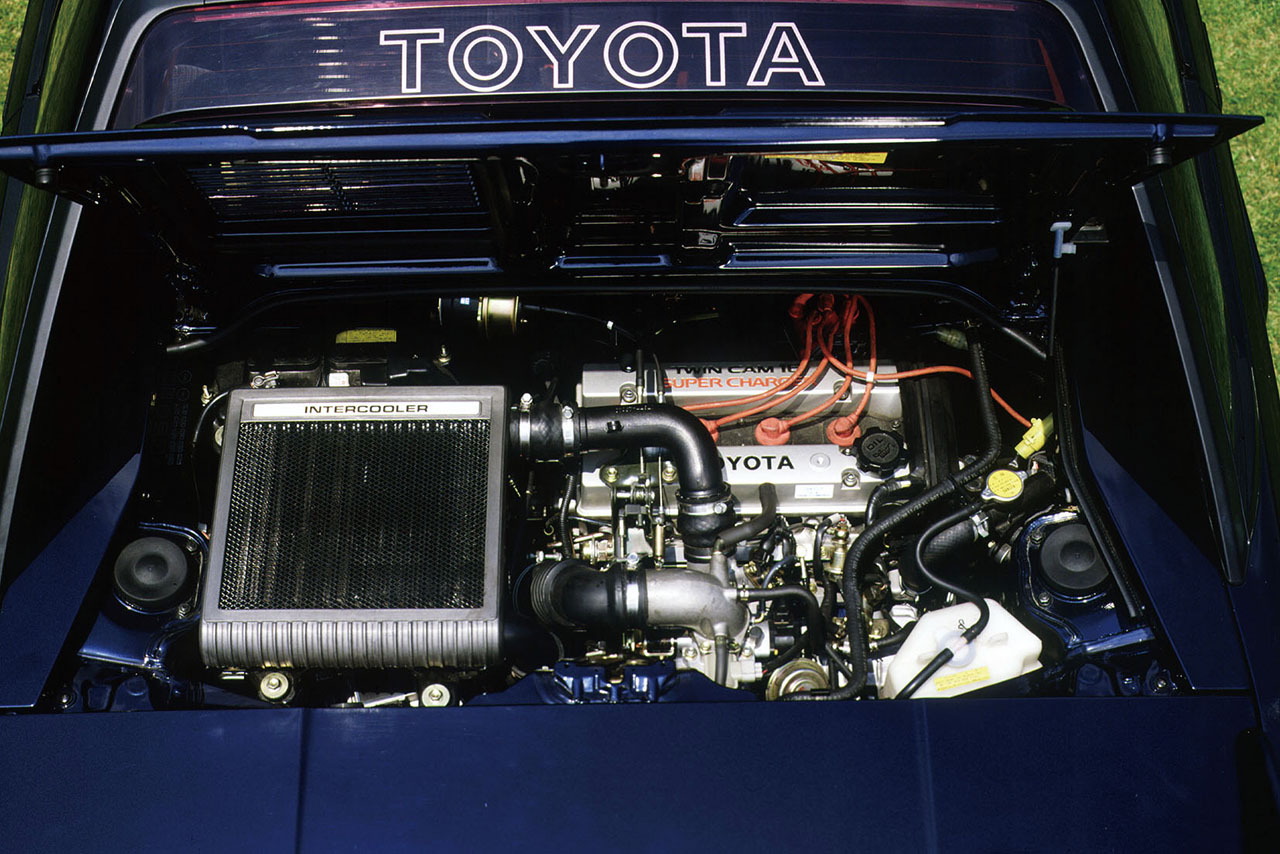

![]() MR2(SW20)

MR2(SW20)

5ナンバー規格に収められていたが、全長は初代より220mmも延ばされた。デザインはまるでミニフェラーリで、作りも贅沢だった。初代に引き続きTバールーフも設定され、爽快なオープンエアドライビングも楽しめ

4輪ストラット式サスペンションなど、メカニズムの概要は初代を受け継ぐが、強力なエンジンを積むことで、走りのキャラクターはまったく違う、神経質なクルマになっていた。

セリカGT-Fourにも搭載された3S-GTE型ツインカムターボは後期には245PSを発揮。しかし、初代より100kg以上重い車重とあいまって、足とブレーキが負けてしまっていた。

![]() MR-S(ZZW30)

MR-S(ZZW30)

ロードスターへと変身した3代目のMR-Sは全長こそふたたび4m以下に切りつめられたがホイールベースは2代目より50mmも延ばされた。スピンさえしなきゃいいのかと揶揄されたが、ハンドリングは軽快だった。

搭載される1.8Lの1ZZ-FE型エンジンはスポーツエンジンではない、いわゆるハイメカツインカム。延ばしたホイールベースのおかげで、幌の収納スペースもしっかり確保。

日本初となる1クラッチ式の自動MTを、シーケンシャルマニュアルトランスミッションと名付けて搭載。これも熟成不足を指摘されてしまった。パドルシフトも未搭載。

TOYOTA MR2 MR-S キャラクターの変遷 作り手と乗り手のそれぞれが求めたスポーツの語釈は最後まですれ違ってしまった

![]() MR2(AW11)

MR2(AW11)

初代MR2のコックピットは、同時期のAE86系レビン/トレノと似たデザインと質感。ステアリングもノンアシストだが、操る愉しさが味わえた。コンソールのあたりを中心に旋回するような感覚が新鮮だった。

低い着座位置と高いコンソール、身体を包み込むスポーツシートの組み合わせは、まさにスポーツカー。色使いも若々しく、作り手も楽しみながら開発したことがうかがえた。

客の目が肥えるまでに見失われた挑戦者の志

ミッドシップというレイアウトに高性能イメージを勝手に求めて、初代MR2を遅いと評した「お客様の声」を受けて、バブル真っ盛りの89年に誕生した2代目MR2は「これならどうだ!」とばかりに高性能指向に走った。

搭載されるエンジンはセリカから移植された2Lの3S型。初代では出力特性がリニアで、したがって挙動変化が穏やかなスーパーチャージャーが装備されたが、2代目にはインタークーラーターボも投入され、当初225PS、後期には245PSを誇った。

初代がスーパーチャージャー付きでも145PSだったのと比べると、それはそれは刺激的になったが、元来ミッドシップレイアウトの操縦性は、限界付近の制御が難しい傾向がある。そこにターボラグが発生する高性能エンジンを搭載した2代目MR2の走りは、腕に覚えがあるドライバーにさえ、危ないと言わせてしまった。

筆者自身の過去を振り返り、反省を込めて言うが、当時の自動車ジャーナリズムには、商品企画段階で設定された数値で達成できる目標性能値と、そこに至る過渡特性を躾ける味付けの違いが、きちんと区別できていなかった。

限界性能を追求するレーシングカーの開発より、作り手の想いや思想を込めた乗り味をチューニングするほうが、はるかに難しく、大切であることを、記者たちも理解できていなかったのだ。

それを初めて誰にでも分かる形で見せてくれたのが、2代目MR2と同時期にマツダが送り出した初代ロードスターだった。たとえ限界性能は高くなくとも、極上の乗り味という価値は表現できる。目からウロコのその事実に気づいて、日本人のスポーツカー観はようやく変わり始めた。

結果、3代目のMR2はまったく違うコンセプトへと変身し、車名までMR-Sに変える(海外ではMR2のまま)。たった140PSの穏やかな1・8LNAエンジンを積み、ソフトトップを備えた、ロードスターのライバル路線だ。

その登場時、あまりの変身ぶりに戸惑いながら開発エンジニアに「どんなシーンで光るクルマなのか」と尋ねると、「車庫入れ時のステアリングフィールだけでも感動できるクルマ」と答えたものだ。

その狙いは正しかったはずだ。しかし、「お客様の声」に振り回されて揺れ続けたコンセプトは、このクルマがミッドシップであることの価値さえ、ピンボケにしてしまっていた。思えば、もっとも芯の通っていた初代を正しく評価できなかったことが、誤りの始まりだったに違いない。

![]() MR2(SW20)

MR2(SW20)

バブル真っ只中に開発された2代目MR2のインテリアは、質感もデザインも見るからに贅沢。ドライバーを包み込むようなコックピット感覚が味わえた。シフトも手首を返すだけでカチっと決まり、フィールも上質。

色使いも含めて、初代よりマニアックなスポーツカー臭を強めた。走りもエンジン特性や足回り、ABSなど、絶えず改良が続けられた。ATはNA車のみの設定で、当時はまだ4速。

![]() MR-S(ZZW30)

MR-S(ZZW30)

3代目のインパネは、カジュアルなデザイン。バブル崩壊後に登場した他のモデル同様、質感はやや劣る。一方、使い勝手に関してはトヨタらしく考え抜かれ、小物入れなども2シータースポーツカーとは思えないほど充実

シート形状一つを取っても、コーナリングマシンではなく、快適なクルージングスポーツを目指したことがわかる。タイトなコックピット感覚より、広がりのある室内空間だ。

ホイールベースを延ばし、エンジンも後方に押しやったレイアウトで、2代目までのリヤトランクが消滅。代わりにシート後方にロック付きのラゲッジルームが設けられた。

じつは走りだけではないミッドシップのメリット

日本初のスーパーカーとなったホンダNSXは、4輪すべてスペックの異なる専用タイヤを履いて走りを追求。

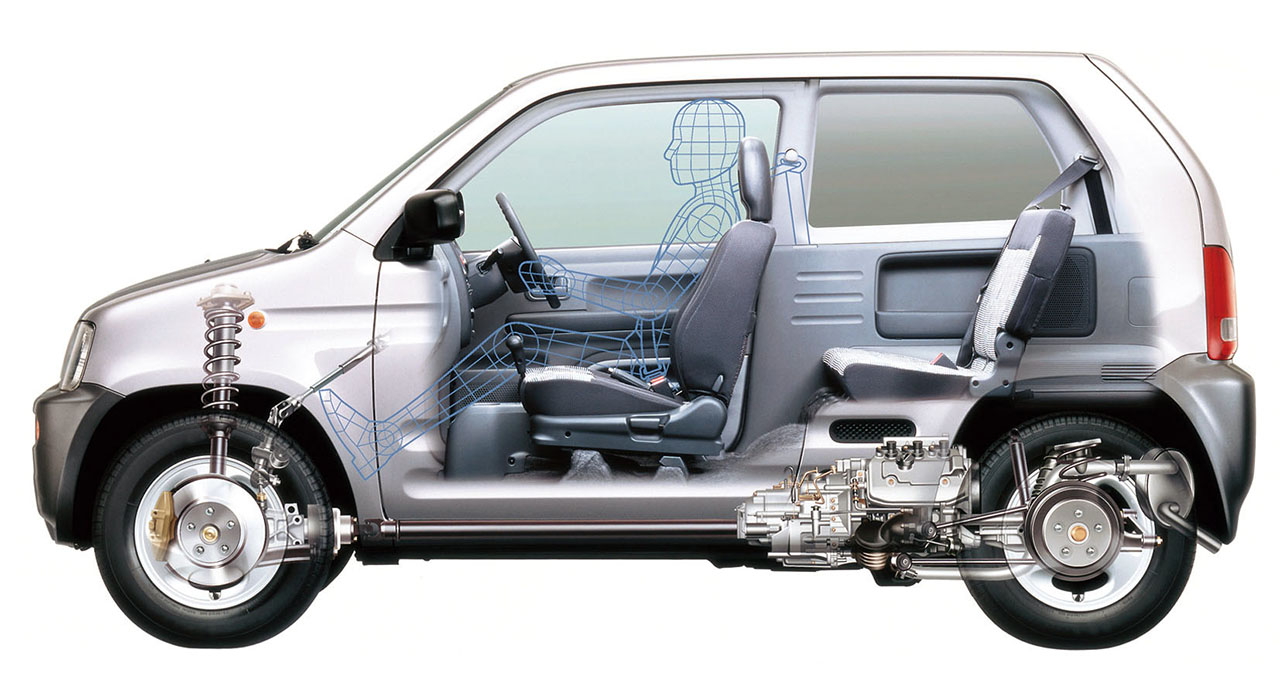

同じミッドシップでも、広い室内と操縦安定性を両立させるホンダZとはまったく方向性が違う。

レーシングカーの採用例が多いために、スポーツカー専用メカニズムと思われがちなミッドシップレイアウトだが、じつはそのメリットは走りだけではない。パッケージング次第では、広い室内と高い操縦安定性を両立できることもポイントだ。74年に誕生してFF2BOXカーの代名詞となったVWゴルフも、企画当初はミッドシップレイアウトが検討されていたという。

日本でも、各社で同様の狙いの研究は進んでいた。90年に日本初のスーパースポーツカーとして登場したホンダNSXの開発責任者である上原繁氏が、70年代に研究していたのも実用車としてのミッドシップレイアウト。初代シティをベースにした試作車で蓄積したデータは、のちのNSXやビートだけでなく、98年には実用軽乗用車のホンダZとしても開花する。

後席フロア下にエンジンを横倒しに搭載したZのミッドシップレイアウトは、フラットフロアの広い室内と、高い全高にもかかわらず安定した走りと正確なハンドリングを実現していた。99年デビューの軽1BOXカーのバモスや、90年の初代エスティマも、ミッドシップレイアウトを広さと走りの両立に活かした例だった。